В том, что на улице имени казахского ученого стоит университет с национальным статусом, – есть заслуга и самих ученых вуза. Но это другая история.

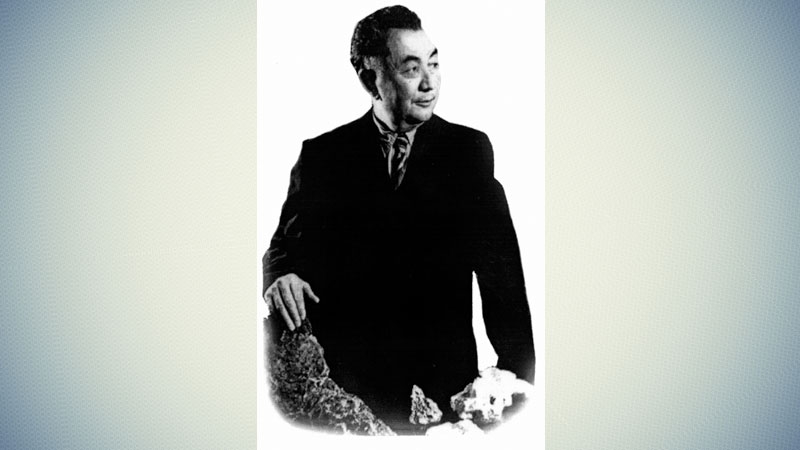

12 апреля нынешнего года исполнилось 117 лет со дня рождения академика, чье имя присвоено далекой планете. Днем науки казахстанские ученые обязаны именно этой дате.

Указ Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева стал сакральным. С именем крупнейшего ученого, первого президента Академии наук Казахстана академика Каныша Сатпаева связаны многие достижения казахстанской науки, особенно в изучении и освоении огромных природных богатств Казахстана.

Еще в начале 20-х годов, когда он учился в Томском технологическом институте, профессор Михаил Усов обратил внимание на незаурядные способности казахского юноши-студента. Академик Николай Мельников писал, что «Усову не пришлось прививать ученику любовь к геологии. Он только развивал ее... Если Усов был большим знатоком и энтузиастом освоения ископаемых богатств Сибири, то его ученик Сатпаев не менее убежденно верил в несметные сокровища недр родного Казахстана».

О его огромном трудолюбии, желании достичь вершины науки часто вспоминал впоследствии академик Михаил Русаков, учившийся вместе с Канышем Сатпаевым. После окончания института молодой ученый попадает в распоряжение Центрального Совета Народного хозяйства КАССР, где получает направление в трест «Атбасарцветмет», созданный для окончательной работы и эксплуатации Карсакпайских промыслов. 19 октября 1929 года, с пуском Карсакпайского завода, трест «Атбасарцветмет» переводится в Карсакпай. С этого времени вплоть до июня 1941 года Сатпаев связывает свою жизнь с будущим Жезказганского медного месторождения, постоянно работая на Карсакпайском комбинате в качестве начальника и главного геолога геолого-разведочного отдела комбината, впоследствии реорганизованного в Жезказганскую геолого-разведочную партию.

Велика роль и заслуга ученого Сатпаева в изучении огромных природных богатств Жезказганского медного месторождения и строительстве гиганта цветной металлургии – Жезказганского медеплавильного комбината.

Еще в глубокой древности Жезказган являлся ареной широких горных работ. По приблизительным подсчетам из Жезказганских рудников было добыто в древности не менее 1 млн тонн богатых медных руд. По свидетельству Геродота, жившего в V веке до н. э., на территории современного Жезказгана обитали сакские племена – массагеты. «Страна массагетов изобиловала медью и золотом, а все предметы вооружения у массагетов изготовлялись из меди».

Сатпаев и предположил, что создателями доисторической индустриальной культуры в пределах Жезказгана, возможно, и в пределах всего Казахстана и Сибири, являлись именно массагеты. В дальнейшей жизни района эта высокая древняя культура, однако, исчезает, не оставляя преемников.

В конце XVIII в. экспедиция барона фон Трубенберга дала русскому правительству первые сведения о Жезказгане. Бывший в составе этой экспедиции, а в 1771–1772 годы возглавлявший специальный изыскательный отряд Российской императорской академии наук Николай Рычков, изучив древние выработки, следы добычи и выплавки медных и других руд, в своих «Древних записках...» писал: «Знатнейшие реки, выходящие из горы Улытау, суть нижеследующие: Улы Карагай, Зланчик, Кенгирь, Сары-Кенгирь, Джезды-Кенгирь, на коей великое множество медных руд, копанные древними обитателями тоя страны: трижды находят признаки золотой и серебряной руды».

Во второй половине XIX в. русский горнопромышленник Ушаков сделал первые четыре заявки на Жезказган, «выкупив» эти заявки у казахов за бесценок. В 1891 году они перешли к Рязановым, которые в свою очередь их продали в 1907 году по тем временам за баснословные деньги английским капиталистам.

Во владении англичан промыслы оставались до 1920 года, т. е. до национализации их советской властью. В 1920–1925 годы все было законсервировано. Только с созданием треста «Атбасарцветмет» начинается возрождение добычи карсакпайской меди.

К моменту приема промыслов трестом «Атбасарцветмет» общая стоимость произведенных англичанами работ определяется в миллионы рублей. Сами промыслы – в тяжелом состоянии. Подготовленные выработки в копях – разрушены, стволы шахт требовали капитального перекрепления, а использование части машин и оборудования оказалось невозможным из-за устарелой конструкции. Сам Карсакпайский завод нуждался в серьезной реконструкции. Но вскоре завод выдает первую медь. Так начиналось освоение Большого Жезказгана.

С самого начала своей работы в тресте «Атбасарцветмет» К. Сатпаев убежден, что потенциальные возможности Жезказганского месторождения – на многолетний план разведок треста по рудным месторождениям.

Однако позиция тогдашнего Геолкома резко расходилась с позицией К. Сатпаева в оценке промышленных перспектив Жезказганского месторождения.

Сатпаев не согласился с поверхностной оценкой Геолкома. Возглавив геолого-разведочный отдел комбината, Сатпаев постоянно расширял зону работ. Напряженная, упорная работа не прошла даром. К концу 1931 года он доказал наличие в Жезказгане 2 млн тонн обширных запасов меди, в т. ч. 655 тыс. тонн меди по промышленно-разведанным категориям. Оценки Геолкома были опровергнуты.

Основываясь на успешном ходе разведок, проведенных К. Сатпаевым и его соратниками, Главцветметзолото уже в 1930 году решило строить на базе руд Жезказгана новый комбинат, поручив проектирование его Гипромезу, а затем вновь организованному Гипроцветмету. К осени 1931 года проектные работы по Жезказганскому комбинату были закончены. Так официальные государственные органы полностью согласились с выводами, сделанными К. Сатпаевым, о перспективе Жезказганского месторождения. 1932 год был годом наибольшего развития геолого-разведочных работ в Жезказгане.

Но в начале 1933 года работа разведчиков и проектировщиков по строительству комбината была прекращена.

Главным противником продолжения и расширения строительства комбината стало созданное в то время Главное управление цветной металлургии. Основной мотив в замораживании объекта – отсутствие железной дороги с сетью магистральных дорог. Однако еще в 1931 году НКПС начал первые технико-экономические изыскания по этому вопросу и пришел к выводу, что наиболее оптимальным вариантом дороги является вариант примыкания ее к строящейся железной дороге магистрали Караганда – Балхаш. Госплан оценил стоимость этой дороги в размере 108 млн рублей. Строительство ее должно было начато не позднее 1936 года с таким расчетом, чтобы через два года, а именно в 1938 году, обеспечить временное движение по ней, что позволяло приступить к развернутому строительству Большого Жезказгана.

В своих письмах во все высшие инстанции по вопросу строительства Большого Жезказгана в ноябре 1934 года К. Сатпаев говорил о важности этой дороги не только в плане обеспечения карагандинским углем производства меди, но и в доставке на обратном пути богатых железо-марганцевых руд на крупный металлургический завод, проектируемый в районе Караганды. По мнению К. Сатпаева, часть высокосортных марганцевых руд Жезказгана может идти и на Урал, Магнитогорский завод.

Эти пророческие высказывания К. Сатпаева были подтверждены в годы Великой Отечественной войны, когда магнитогорские металлурги очень нуждались в марганцевой руде, которая была столь необходима для оборонного производства. И за короткий срок в неимоверно трудных условиях была налажена доставка марганцевой руды Жезказгана на Урал. Кроме того, по мнению ученого, проведение этой дороги приведет к расцвету культурно-экономической жизни обширного района, богатого в отношении естественно-производительных сил. Правильность обоснований К. Сатпаева была доказана жизнью – в конце 1937 года по этой дороге началось временное движение.

Дискуссия с чиновниками Главцветмета о целесообразности возобновления строительства Большого Жезказгана продолжалась пять лет.

Одним из мотивов подобного планирования явилась преувеличенная боязнь Главцветмета перед имевшими место трудностями в период строительства Балхашского комбината. В своей статье, опубликованной в «Казахстанской правде» 20 июля 1937 года, К. Сатпаев доказал необоснованность позиции Главцветмета по этому вопросу. Он говорил, что подобная позиция Главцветмета является результатом его неведения условий строительства Балхаша и Жезказгана.

О перспективе Большого Жезказгана К. Сатпаев рассказал на специальной сессии Академии наук СССР, посвященной проблемам Большого Жезказгана и Алтая в ноябре 1934 года, малоизвестного молодого инженера поддержали светилы науки, ученые с мировым именем, и 25 марта 1936 года был издан приказ наркома тяжелой промышленности, обязавший Главцветмет приступить к строительству большого Жезказганского комбината мощностью в 200 тыс. тонн меди в год. Срок окончания строительства был установлен на конец 1940 года.

Однако после некоторого оживления подготовительных работ в течение 1936 года проектные работы снова полностью были свернуты. Бюрократический подход, субъективизм со стороны государственных чиновников из директивных органов продолжался.

Наконец 10 февраля 1938 года был издан приказ за № 50 НКТП за подписью нового наркома Л. Кагановича, предписывающий закончить уже в 1938 году расширение Карсакпайского комбината и немедленно приступить к проектированию нового Жезказганского комбината. Первая очередь этого комбината должна быть сдана в эксплуатацию в начале 1941 года, а весь комбинат – в 1943 году. На работы по реконструкции Карсакпая и подготовке к строительству Жезказганского комбината в 1938 году были отпущены крупные средства.

Так начиналось строительство гиганта цветной металлургии – большого Жезказганского комбината, продолжавшееся впоследствии десятилетия.

Сегодня благодаря государственным программам, стремлению общества к высоким духовным ценностям, стремлению участвовать и развивать экономический потенциал страны, основе индустриализации и инноваций мы осознаем, «Нұрлы жол – путь в будущее» – своевременный и выверенный шаг вперед.

И в сегодняшней стабильности Казахстана есть заслуга нашего казахстанского ученого, для которого его народ всегда был «намного выше» его самого, ибо имя свое он нес с великой скромностью и честью.

Для студенческого сообщества, нас, преподавателей Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, имя казахстанского ученого – первооткрывателя во всех смыслах этого слова – Каныша Имантаевича Сатпаева является символом созидания, целеустремленности.