История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти.

Модернизация исторического сознания неразрывно связана как с общественно-политическими процессами, происходящими в последние годы, так и c состоянием исторической науки современного Казахстана. Недостаточная популяризация научно-исторического знания вкупе с деятельностью политически ангажированных авторов приводит к распространению в обществе упрощенных схем исторического процесса, не учитывающих всего комплекса социально-экономических и этнокультурных причин процессов государственного строительства на территории бывшей Российской империи.

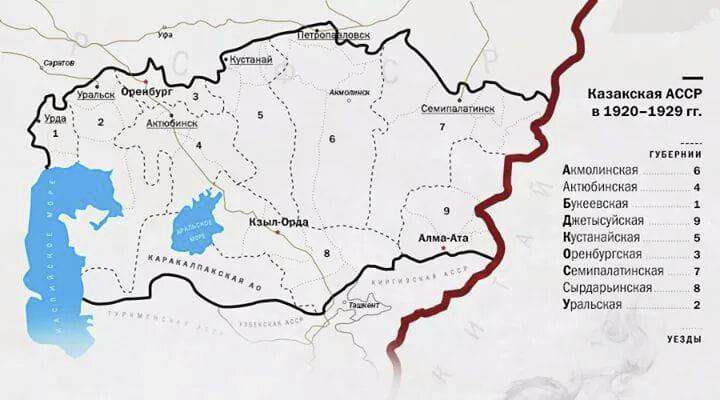

Вместе с тем в последние годы вокруг данного исторического явления начинаются активные дискуссии и интеллектуальные споры, связанные с попытками осмысления места движения «Алаш» и национально-территориальной автономии Алаш в истории государства. До сих пор в среде специалистов имеет хождение тезис о том, что современный независимый Казахстан является преемником Казахстана советского, но никак не Автономии Алаш. «Но все же я склоняюсь к мысли о том, что преемственности между независимым Казахстаном и историческим отрезком времени, когда существовала Алаш Орда, нет», – говорил еще в 2010 году известный казахстанский историк Х. Абжанов. Формально это так, но забывать тот факт, что сама советская автономия смогла реализоваться в Казахстане только благодаря существованию автономий Алаш и Туркестанской, ни в коем случае нельзя.

Историография Автономии Алаш показывает, что в науке на сегодня сложилось несколько моделей репрезентации этого исторического явления. Отметим сразу, что все эти репрезентации основаны на одних и тех же источниках, описывают одни и те же процессы, различаясь лишь подчеркиванием той или иной его характеристики.

Самый важный на сегодня вопрос – о признании или непризнании самого факта существования Автономии Алаш. Сама эта дискуссия связана с незавершенностью юридического оформления провозглашения автономии на декабрьском съезде 1917 года. Фактически существуют две модели:

1. Непризнание факта существования Автономии Алаш, основанное на буквальном понимании решений декабрьского съезда 1917 года, отказе от признания как большевистским, так и антибольшевистскими силами. Сторонники этой точки зрения говорят не об автономии, а о движении «Алаш» и настаивают на том, что на Втором общеказахском съезде в декабре 1917 года провозглашение автономии было отложено и фактически не состоялось.

2. Признание факта существования Автономии Алаш, основанное на фактическом существовании органов власти, вооруженных сил, признании всеми сторонами конфликта Алаш Орды в качестве представителя казахской нации и субъекта внутриполитических отношений. Более того, называясь формально «автономией», фактически Алаш в условиях безвластия и гражданской войны стала суверенным государственным образованием.