Иван Петрович происходил из знаменитой на Алтае семьи исследователей-практиков, посвятивших жизнь горному делу. Поэтому в 1816 году он получил приглашение возглавить научную часть экспедиции и отправился из Барнаула в Петропавловск.

С целью охвата исследованиями как можно большей территории Шангин предложил в сопровождении проводников-казахов выйти в путь 1 мая тремя группами, а затем соединиться в горах Кокшетау. Однако ему выдали лошадей лишь для перевозки грузов. Поэтому двух верховых лошадей он купил на собственные деньги, еще 600 рублей пришлось занять для покупки лошадей в степи. Так начались непредвиденные расходы и долги, которые в дальнейшем сослужат Шангину плохую службу.

Работа экспедиции поначалу не задалась. Шангин тщетно искал у горы Зеренда медные руды, когда-то виденные здесь прежними исследователями. Время шло, а открытий все не было. Задержка у Кокшетау требовала спешить – впереди было лето в сухой степи и полупустыне.

К тому же хан Уали, стремясь скрыть от чужаков подземные богатства, убедил экспедицию направиться мимо богатейших месторождений рассыпного и жильного золота Бурабая и Мыншукура (Степняка) на юго-запад от Кокшетау. Экспедиция, повернув было на юго-восток к Бурабаю, возвращается обратно в Кокшетау, затем к горе Имантау, что в современной Северо-Казахстанской области.

До этих времен казахам удавалось скрывать местонахождение не только золотых жил, но и руд. Так, переводчик Филипп Назаров, хорошо владевший казахским языком и долго бывавший в степи, писал, что у подножия Кокшетау казахи издавна добывали золото. Сам хан Уали, кочевавший тогда поблизости гор Кокшетау, запрещал своим подданным под страхом смертной казни открывать тайны о драгоценных рудах. Такие запреты существовали традиционно, начиная с раннего средневековья, и особенно при ханах Есиме, Тауке и Абылае. Таинственное золото осталось загадкой и для Шангина.

Далее маршрут экспедиции проходил по Атбасарской степи, вверх по реке Ишим и ее левому притоку Терисаккану до реки Кара-Кенгир. Минуя богатейший Джезказганский рудный массив и не открытый тогда еще Карагандинский угольный бассейн, экспедиция пришла в Каркаралинские степи.

Здесь отряд снова разделился на три части: одна направилась на Семипалатинск и Семиярскую станицу через горы Каркара, другая, при которой находился Шангин, через баян-аульские горы проследовала к Павлодару, а третья вернулась в Петропавловск.

В течение пяти месяцев Шангин тщательно исследовал прежде едва известные месторождения и обнаружил множество новых. Руководствуясь его «Записками», вкратце перечислим сделанные открытия.

В глинистом сланце гор Имантау (Северо-Казахстанская область) найдена была им медная зелень и вкрапленный в кварц медный колчедан, а залегшая под этими сланцами желтая и бурая железистая глина оказалась с примесью серебросодержащих свинцовых охр, давших три золотника серебра на пуд (почти 13 г на 16 кг).

Кроме того, из найденных здесь древних насыпей подняты были хорошо насыщенные медью куски кварца. По всей видимости, добыча полезных ископаемых интенсивно велась здесь в древности и средневековье, но была по каким-то причинам остановлена. Огромные отвалы, вмещавшие множество медных и серебряных руд, свидетельствовали, что старинный рудник составлял богатый источник сырья для прежних его владельцев.

Находящуюся в той же области близ реки Бурлук гору Салпык Шангин причислил к разряду самых богатых железных рудников. На правом берегу Бурлука между слоями желто-белого илистого сланца он обнаружил пласты железистых глин более двух метров толщиной. Взятые из углубленного в них шурфа частицы содержали половину золотника (около 2 г) серебра в пуде.

Далее на территории современной Акмолинской и Карагандинской областей, на левом берегу впадавшей в Ишим речки Аккайрак, найдены были им 2 пласта сланца, проникнутого медной зеленью. Куски, взятые из находящихся здесь древних рудных копей, дали по опробовании 2 фунта (более 900 г) меди на пуд.

Двигаясь от Ишима на юг по его притоку Терисаккану, экспедиция открыла обширные древние выработки медных руд. Один из рудников находился в 5 верстах от Терисаккана и в 3 верстах от впадающего в него ручья. Он был известен казахам под именем Аулиетас, о чем и сообщили следовавшие с Шангиным местные проводники.

В верховьях этой реки, недалеко от ключа Жантелису, наш герой обследовал еще одни древние выработки, простирающиеся с юго-запада на северо-восток, длиной 120 саженей (около 250 м), шириной до 15 саженей (около 32 м). По тургаям и горам вблизи реки Каракенгир в Карагандинской области экспедицией были найдены признаки свинцовой и медной руды, равно как и в горах, лежащих к востоку от Терисаккана.

В письмах из экспедиции он назвал причины дальнейшего поворота на северо-восток: жара, высохшие травы, падеж лошадей, изнуренность людей, недостаток провианта. «Если не погибнут оставшиеся лошади, – писал Шангин, выйдя на Иртыш, – последуем в Петропавловск, куда надеемся попасть в октябре».

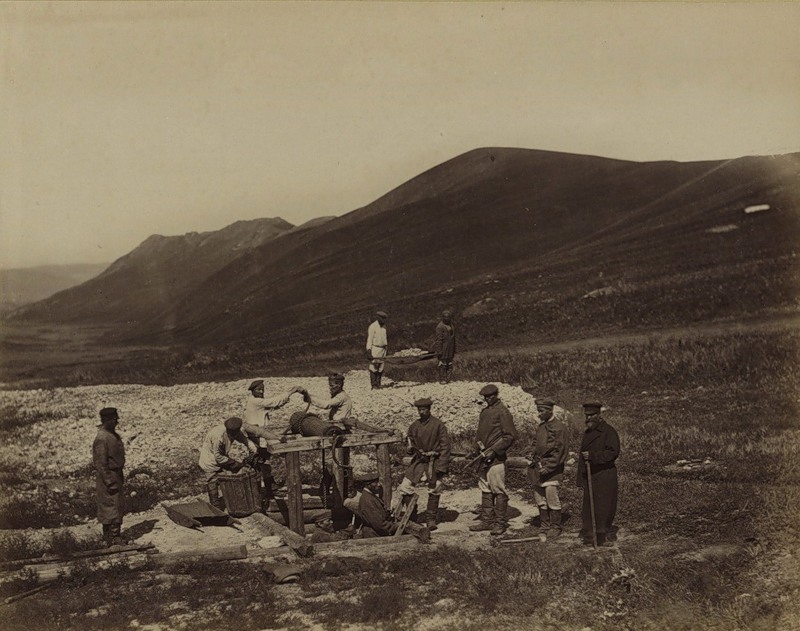

Большие открытия не даются легко. Руды даже в древних выработках не лежали на поверхности, чтобы описать месторождения, оценить их размеры, требовалось немало усилий и затрат, в том числе огромных физических сил.

Возле Нуры путники нашли корм для лошадей. В среднем течении этой реки исследователям вновь открылись древние выработки меди. Здесь же ими было тщательно описано известное по рассказам и случайным находкам месторождение редкого и красивого зеленого камня – диоптаза – «медного изумруда».

Впервые диоптаз классифицировали как отдельный самоцвет ученые Санкт-Петербургского минералогического общества в конце XVIII века. Найденные в казахской степи камни были привезены туда бухарским купцом Аширом Ахмедом. Отсюда и другие названия минерала – «аширит», от имени купца и «киргизит» – киргизский камень, от ошибочного названия казахов киргизами в России. Интересно последнее название тем, что ясно свидетельствует о казахстанском происхождении камней Ашира, и о том, что казахи им пользовались.

Естественно, Ашир точное место находок тогда скрыл, дабы не лишиться заработка. Как бы то ни было, а во время правления Екатерины II казахский диоптаз был очень популярен при дворе из-за полнейшего внешнего сходства с настоящим изумрудом. А отличие его состояло в том, что «казахский камень» совершенно «не терпел» ювелирной обработки. Модникам приходилось принимать его таким, какой он есть в природе. Изысканными украшениями со вставками из необработанных кристаллов редкого аширита могли похвастаться только знатные люди в Петербурге. И вот Шангин нашел его месторождение.

Наконец и в верховьях Нуры Шангиным были открыты богатейшие медные и свинцовые руды на площади от 30 до 50 квадратных верст. Весь бассейн Нуры оказался, таким образом, чрезвычайно богат на полезные руды.

Несмотря на трудности пути, масштаб охвата и методы обследования позволили ученому получить внушительные результаты, превзошедшие все ожидания. Шангин описал также старинные рудные отвалы во многих местах Сарыарки, в том числе в бассейнах рек Ишим, Нура и Токраун. Судя по дневнику исследователя, в Каркаралинской степи Шангину удалось осмотреть и нанести на карту ряд богатейших выработок, в том числе в верховьях рек Жаман Сарысу, Кайракты, в горах Уста, Тектурмас, Бугулы, Кызылтау.

Древним выработкам, названным им условно приисками, Шангин давал имена членов императорской семьи. Так на карте исследователя появился прииск Елизаветинский (месторождение Коргантас Шетского района Карагандинской области). Куски руды, взятые здесь Шангиным, содержали в пуде от полутора до 30 золотников серебра, от 3 до 12 фунтов свинца и до 9 фунтов меди, что представляло немалые богатства. Кварцевая жила, заключавшая в себе эти сокровища, была определена исследователем по древним выработкам.

В Мариинском прииске (месторождение Кеншокы того же района) в пуде руды было найдено до 12 золотников серебра, охры, малахита и медной лазури. В Михайловском прииске (месторождения Кайракты), в 40 верстах к западу от Мариинского в пуде оруденелового шпата Шангиным было найдено до 2 золотников серебра и 9 золотников меди. Немало подземных богатств описал Шангин и в Екатерининском прииске (месторождение Алмалы Шетского района).

Открытий было достаточно, чтобы привлечь внимание промышленников того времени. Так трудами Шангина было положено начало развитию горнорудной промышленности страны. В 32 древних рудниках и приисках, открытых им, преобладали свинец, серебро и медь.

Так в Казахстане, между Уралом и Алтаем, наметилась огромная рудная провинция. Открытиями этими было положено начало горному делу Казахстана. Спустя несколько лет после публикации результатов экспедиции Шангина начали работу множество медных и серебросвинцовых приисков.

На открытых и описанных Шангиным месторождениях добыча продолжалась и в советское время, активно используются они и в наши дни, составляя часть горнорудной промышленности республики. К тому же места старых открытий Шангина сохранили привлекательность для исследований современных геологов.

Как же сложилась судьба исследователя после возвращения из экспедиции? В Барнауле Шангин доложил результаты начальнику Округа Колывано-Воскресенских заводов Ивану Эллерсу. Однако личного отчета Шангина требовало начальство заводов в Петербурге – Кабинет Его Императорского Величества по управлению Колывано-Воскресенскими заводами. Пришлось собираться в дальнюю дорогу. Шангин тогда не знал, что покидает Алтай навсегда, а ведь там осталась его будущая жена.

В феврале 1817 года он отправляется в Петербург через Омск вместе с караваном, везшим в столицу империи серебро. Хотел успеть до распутицы, но в Москве задержался для переплета своих «Записок об экспедиции», атласа и журналов в красную кожу с золотым тиснением. В Петербург прибыл 26 апреля. Здесь его ждал грандиозный успех. Отчет Ивана Шангина об экспедиции был представлен императору Александру I. После 10 лет пребывания в чине 12-го класса Шангина произвели сразу в 9-й класс, ему также вручили денежную награду в полторы тысячи рублей. Однако слава первопроходца сослужила геологу плохую службу.

Исследователь приступил к проекту 5-летней опытной разработки ряда объектов, а также новой экспедиции. Однако вопрос об освоении заявленной Шангиным территории вскоре повис в воздухе. Пребывание его в Петербурге затягивалось, хотя он остался в штате Округа Колывано-Воскресенских заводов, где руководителем вместо Ивана Эллерса, покровительствовавшего Шангину, стал Петр Фролов.

С конца 1817 года Шангину стали предъявлять финансовые претензии Кабинет по управлению Колывано-Воскресенскими заводами в Петербурге и Округ Колывано-Воскресенских заводов в Барнауле.

Причины могли быть субъективными. Петр Фролов думал об интересах округа и о своей карьере, а Шангин, который мог быть ему полезен, как казалось, отбился от рук: изучал в Петербурге далекий край, выполнял поручения учредителя Санкт-Петербургского минералогического общества, директора Департамента горных и соляных дел, а впоследствии и сенатора Евграфа Мечникова. Вот и пытался начальник округа поставить своего подчиненного на место.

Фролов, имея личный опыт таких экспедиций, прекрасно понимал неизбежность в них непредвиденных расходов. Но главная причина мелочных придирок к Шангину заключалась в том, что кабинет и округ на время потеряли интерес к освоению месторождений, открытых Шангиным: они показались тогда высоко затратными и рискованными. В услугах Шангина более не нуждались, а расходы на экспедицию, в том числе и непредвиденные, списывать не хотели. Естественно, не возвратили Шангину и занятых им у других людей денег.

Между тем в Петербурге вышла публикация Шангина: «Развалины Татагая». В ней, в частности, указывается: «На левой стороне Нуры, впадающей в озеро Кургалджин в 27 верстах от ее устья, был некогда город Татагай, или Ботагай. Развалины его простираются верст на десять. Одно из зданий служило храмом, было построено из кирпича, имело внутри колонны и стены оштукатуренные. Близ сего храма стоял другой, подобный ему». Автор также называет храм Ботагая древней пирамидой казахской степи.

По современным данным, городище Ботагай расположено в 120 км от Астаны, близ поселка Коргалжын. В 1974 году здесь велись раскопки Центрально-Казахстанской археологической экспедицией, которая нашла уникальные элементы декора памятника – резные терракотовые плиты с геометрическим и растительным орнаментом. Здания Ботагая, вопреки сложившимся в регионе традициям, были построены из жженого кирпича на алебастровом растворе, что характерно обычно для южных регионов Великой степи. Эта особенность строений до сих пор остается загадкой.

Шангин также описал и другие городища. В частности, он упоминает на правом берегу Нуры, в 55 верстах от озера Кургалджино, грандиозные развалины, 2 укрепления у горы Карт и разрушенную башню в верховьях Нуры, близ древней копи медной руды. До сих пор остается только гадать о ее предназначении. Возможно, это был опорный пункт номадов, перевозивших золотые и другие руды к местам плавки.

В 1821 году был Шангин принят в Российское минералогическое общество. Из Барнаула приехала его невеста, Шангин женился, но жизнь не налаживалась: финансовые трудности окружили его с новой силой.

Разбирательства с кабинетом и округом не прекращались. Петр Фролов в 1821 году настаивал, что 2 239 рублей расходов Шангина сомнительны и должны быть обоснованы, а 439 рублей следует с него взыскать бесспорно. Долг пока не превращался в прямое обвинение в растрате, чреватое военным судом, но только благодаря Евграфу Мечникову.

Однако дальнейших перспектив для службы Ивана Шангина не было. Возвращаться в Барнаул он также не решился, опасаясь преследований Фролова. Надвигалось отчаяние. Открытые Шангиным богатства гор не принесли ему удачи. Тяжело заболев, он умер 25 октября 1822 года в возрасте 37 лет.