Goldenen Horde

Прав был вождь мирового пролетариата, провозгласивший сто лет назад: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Лозунг, брошенный Владимиром Лениным, остается актуальным по сегодняшний день. К примеру, с историей человечества мы нередко знакомимся по фильмам.

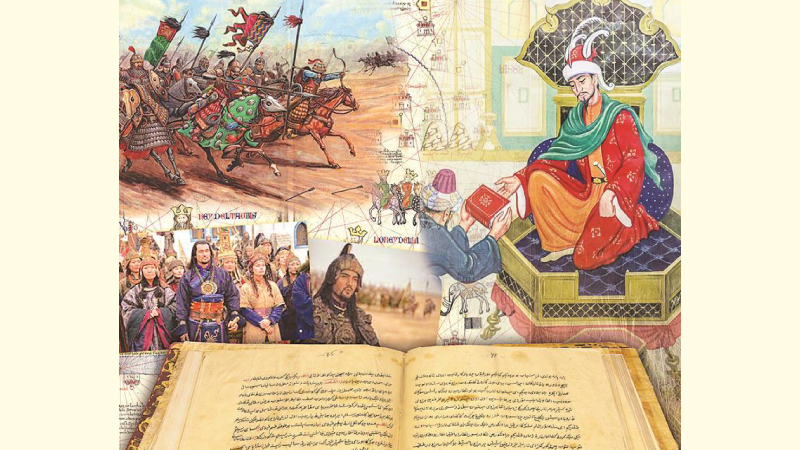

Вот и российская лента «Золотая Орда» очень убедительна. Во многом благодаря тому, что у ордынцев неевропейские лица, их роли исполняют татары, башкиры, якуты, и другие представители азиатских национальностей России, а также казахстанские актеры. Создатели сериала c самого начала предупреждают, что «не ставили перед собой задачи реконструкции исторических событий эпохи монголо-татарского ига», однако они не чурались использовать известные клише из советских учебников истории, традиционно изображавших кочевников дикими, коварными и жестокими. К тому же в фильме показаны и исторические персонажи, к примеру, золотоордынский хан Берке.

Тут надо сказать, что современники Чингис-хана и его наследники оставили нам множество письменных свидетельств. Это и неудивительно, научный мир того времени с вниманием, не лишенным удивления, и не без страха следил за расселением кочевых племен, распространивших свое влияние от Желтого моря до Черного. Передовые тумены Бату достигли берегов Адриатики, а воины ильхана Хулагу, хлынувшие на Ближний Восток, встретились с отрядами крестоносцев. И только на подступах к древнему Египту их смогли остановить равные им по воинскому искусству мамлюки, возглавляемые выходцем из кыпшакской степи Бейбарсом.

В распоряжении ученых-историков было множество летописей на арабском, латинском, венгерском, армянском, грузинском, древнеславянском, кыпшакском, уйгурском и китайском языках. Однако систематизировать все это наследие долгое время не удавалось. Одна из первых попыток написать историю Золотой Орды была предпринята двести лет назад. Своего рода конкурс был задуман в 1826 году в Российской академии наук – ученым из России и Западной Европы предлагалось в трехлетний срок представить на соискание премии в сто червонцев «научный труд о последствиях монгольского завоевания России». Но презентованное в срок сочинение было забраковано как не заслуживающее положительной оценки.

Спустя шесть лет в Академии наук вновь предложили изучить этот вопрос, расширив регион завоеваний кочевников до Восточной Европы. Премия была увеличена до двухсот червонцев. В поясняющей записке академика Френа (Christian Martin Joachim Frähn) говорилось: «Написать историю Улуса Джучи, или так называемой Золотой Орды, критически обработанную на основании как восточных, особенно магометанских историков и сохранившихся от ханов сей династии монетных памятников, так и древних русских, польских, венгерских и прочих летописей и других, встречающихся в сочинениях современных европейцев, сведений». В 1835 году на суд немецким востоковедом Хаммер-Пургшталлем был представлен огромный труд из 1 272 страниц. И опять комиссия Академии наук не сочла возможным присудить исследователю премию. Через четыре года работа была издана автором под заглавием «Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak. Von Hammer-Purgstall».

Что касается академика Френа, он был, прежде всего, арабистом и создателем восточной нумизматики в России, ряд его работ посвящен золотоордынским денежным знакам. Монеты золотоордынской эпохи интересовали ученого не только для определения датировок, но и давали возможность понять роль денег в экономической жизни Джучиева Улуса. Этот исследователь в духе исторической науки позапрошлого века рассматривал развитие человеческого общества лишь в черно-белых тонах. Тем не менее ему принадлежит такая фраза: «Владычество династии, известной у нас под именем Золотой Орды, у магометан под именем Улуса Джучи, бывшей некогда в течение почти двух с половиной веков ужасом и бичом России, державшей в узах безусловного порабощения и располагавшей своенравно венцом и жизнью князей ее, владычество сие долженствовало иметь более или менее влияния на судьбу, устройство, постановления, образование, нравы и язык нашего Отечества».

Не оставляют никаких шансов на право созидательного существования нашим предкам и историки середины прошлого века Борис Греков и Александр Якубовский в книге «Золотая Орда и ее падение»: «Золотая Орда не была государством, выросшим на почве нормального развития какого-нибудь одного народа. Золотая Орда – искусственное государственное образование, сложившееся путем насильственного захвата чужой земли. Рост золотоордынских поволжских городов опирался не столько на нормальное развитие собственных производительных сил, сколько на средства, добытые путем ограбления других народов. Характерно, что и культура Золотой Орды, материальная и духовная, создавалась не собственными силами, а руками, знаниями и талантом покоренных народов».

Таким образом, два советских историка видели в Улуг Улусе лишь паразитическое государство, способное к существованию только путем ограбления покоренных народов. При этом в предисловии А. Якубовский отмечает, «сознавая, как важно иметь в обращении советскую книгу об Улусе Джучи, автор настоящих строк взял на себя ответственную задачу дать очерк истории Золотой Орды в период ее сложения, расцвета и упадка, т. е. в XIII–XV в.в. с марксистско-ленинских позиций». Между тем не мешало бы вспомнить, что в одном из главных трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Манифест Коммунистической партии» очень большой раздел посвящен критике противоположных и околонаучных теорий, которые не имеют под собой реального обоснования.

Установил порядок в стране

Неспособные, по приговору советских историков, к созиданию ордынцы в 1257 году провели на территории подвластных земель перепись населения. Так, Лаврентьевская летопись сообщает: «Тое же зимы бысть число и изочтоша всю землю Русскую, только не чтоша, кто служит церкви». В другой летописи уточняется: «Тое же зимы приехаши численици, исщетоша всю землю Суждальскую и Рязанскую и Муромскую и ставиша десятники, и сотники, и тысящники и темники и идоша в Орду, толико не чтоша игуменов, черньцов, попов, клирошан, кто зрит на св. Богородицу и на владыку». Таким образом, от переписи, а значит, и обязанности платить дань избавили представителей духовенства, как наиболее уважаемую часть населения.

Не избежал той же участи и Новгород, которого, как известно не коснулись разорения во время завоевательных рейдов нойонов хана Бату. Как отмечает новгородский летописец, «приде весть из Руси зла, яко хотять татарове тамгы и десятины на Новгороде, и смятошася люди черес все лето... Тоя ж зимы приехаша послы татарские с Олександром и почаша просити послы десятины и тамгы, и не яшася новгородци по то, даша дары цареви и отпустиша я с миром». Обращает внимание, что хронист вольного и торгового города говорит о Руси, как о другом государстве.

Как следует из текста, Новгороду удалось получить небольшую отсрочку, но она длилась всего лишь два года. Известно, что первая перепись населения русских городов была проведена по приказу Бату, который для сбора дани послал баскаков. Из летописей мы знаем, что население после побоищ разбежалось, а оставшихся в городе Киеве «сочтоша... в число и начаша на них дань имати». Хан Берке в 1257 году прислал для этого уже специальных численников, которые, согласно показанию Лаврентьевской летописи, назначили десятников, сотников, тысяцких и темников.

Когда в 1259 году Берке-хан, которого Георгий Вернадский называет суровым и честолюбивым правителем, вновь велел провести перепись населения в Новгороде, горожане выразили недовольство, и усмирять их властитель Золотой Орды послал князя Александра Ярославича. В 1262 году произошло восстание в Суздальской земле на востоке Руси, и первым шагом Александра после подавления восстания было то, что он поспешил в ставку Берке, чтобы «умолить хана простить народ». Князь провел несколько месяцев в Орде и ему удалось достичь главной цели своей миссии – Берке дал согласие не посылать карательную экспедицию в Суздальскую землю. Однако, по всей вероятности, мятежные русские города должны были заплатить за убытки. Еще раньше, в 1261 году Берке одобрил предложение, выдвинутое Александром Невским и митрополитом Кириллом, об организации русского епископства в Сарае. Такие отношения между Ордой и русскими князьями вряд ли можно назвать враждебными.

В 1266 году Берке умер во время похода на Тифлис, оставив своим наследникам мощный и независимый от Каракорума улус. В годы его правления стремительно росли городские и торговые центры, а хан покровительствовал наукам и искусствам. Согласно Вернадскому, с его правлением был привнесен новый религиозный элемент в политику Улуса Джучи – исламский. Берке, обращенный в ислам в юности, сделал новую веру краеугольным камнем своей ближневосточной политики.

Когда Берке взошел на трон Улуг Улуса, в мусульманском мире это событие было встречено с радостью, и ал-Джузджани написал по этому поводу: «По благодати мусульманства перешли во власть Берке земли кыпшакские, саксинские, булгарские, саклабские и русские, до северо-восточных пределов Рума, Дженда и Хорезма». И это не случайно, ведь «при Берке постоянно находятся великие толкователи Корана, изъяснители хадисов, законоведы и догматики. У него много богословских книг, и большая часть его собраний и собеседований происходит с учеными. В его дворце постоянно идут споры относительно науки шариата. В делах мусульманства он чрезвычайно тверд и усерден».

Благодаря арабскому историку аль-Муфаддалю, описавшему визит египетского посольства в 1263 году в Улус Джучи, мы имеем словесный портрет Берке: «Жидкая борода, большое лицо желтого цвета, волосы зачесаны за оба уха, в ухе золотое кольцо с ценным камнем. На нем шелковый халат, на голове колпак и золотой пояс с дорогими камнями на зеленой булгарской коже, на обеих ногах башмаки из красной шагреневой кожи. Он не был опоясан мечом, но на кушаке его черные рога витые, усыпанные золотом».

Утемиш-хаджи, автор бесценной книги «Чингиз-наме» дает сведения о времени распространения ислама на территории Золотой Орды. Долгое время считалось, что среди населения Дешт-и-Кыпшака мусульманская вера распространилась в первой половине XIV века, во время правления Узбек-хана. Однако Утемиш-хаджи сообщает, что это произошло намного раньше, при правлении Берке-хана: «Когда вилайет Дашта подчинился Берке-хану, то большую часть неверных он обратил в ислам... После него же обратилось оно опять в племя отступников и стало неверным».

Автор книги «Чингиз-наме» был выходцем из влиятельной семьи, бывшей в услужении у Ильбарс-хана, и исполнял обязанности дворцового писаря. Его труд основан на материале преданий и «степной устной историографии». Востоковед и тюрколог Василий Бартольд предположил, что в исторических сочинениях автор «Чингиз-наме» находил только имена некоторых ханов без всяких подробностей об их царствовании, большая часть ханов не была даже названа по имени. Поэтому Утемиш-хаджи стал собирать из уст знающих людей предания о прошлых временах и прославился как знаток преданий. «Поскольку у меня было желание надлежащим образом знать об их обстоятельствах, – писал он, – по этой причине отправлялся к тем, о ком говорили, что такой-то старый человек хорошо знает предания, и расспрашивал его и устанавливал истину, и, взвесив на весах разума, приемлемое сохранял в памяти, а неприемлемое отвергал».

Ему были известны многие подробности из истории Золотой Орды, так автор «Чингиз-наме» сообщает: «Когда Берке-хан был направлен на престол с благословения шейха из Бухары, то, пока он шел из Ургенча до Сарайджука, вокруг него собралось 500 человек его духовных приверженцев, а после Сарайджука вокруг него уже было 1 500 человек знатных людей, поддерживающих его веру». Получается, в землях кыпшаков к хану примкнуло в два раза больше мусульман, чем на всем предыдущем пути, то есть, на берегах Жаика и Едиля в те времена уже существовала многочисленная умма.

В «Книге назиданий и сборнике начал и сообщений», в которой сообщается «о деяниях арабов, персов и берберов и тех, кто были их современниками из числа носителей высшей власти», летописец ибн Халдун свидетельствует: «Берке распространил ислам между всем народом своим, стал строить мечети и медресе во всех своих владениях, приблизил к себе ученых и законоведов и сдружился с ними». Там же сообщается, что «произошла между Хулагу и Берке битва на реке Тереке».

А Утемиш-хаджи в «Чингиз-наме» упоминает о сражении Берке-хана с вторгшимся на территорию Золотой Орды войском ильхана Хулагу: «На том пути из Кулзумского (то есть Каспийского) моря многочисленными рукавами выходят заливы. Путь проходите, пересекая головы этих рукавов. Там есть высокие песчаные бугры. Я, бедняк, видел те места. Их называют Кыр-мачак». В другом месте летописи сообщается: «Некоторые говорят, что в этом войске был сам Хулагу-хан. Когда войско это было разгромлено, он был убит».

А по ту сторону владений Хулагу, в Египте в 1261 году Бейбарс провозгласил халифом одного из уцелевших членов династии Аббасидов – аль-Мустансира.

В свою очередь Бейбарс стал султаном Египта, Сирии, Хиджаза и Йемена, а также всего, чем он «овладеет в ходе будущих завоеваний». Другими словами, не только признавались его права на захваченные земли, но и ставились новые цели для дальнейших действий. В обязанности султана входили ведение священной войны с «неверными», строительство крепостей и создание флота. Бейбарса объявили главой всего исламского мира, а позже историки назовут его «защитником мусульманской веры». Военные конфликты Берке-хана с хулагуидами во многом обуславливались союзническими отношениями двух мусульманских правителей.