Читателям «Казахстанской правды» сборник представляет исполняющий обязанности директора Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, член-корреспондент НАН РК Зиябек Кабульдинов.

– Зиябек Ермуханович, почему обратились именно в архив Омска? И расскажите подробнее о документах, включенных в новое издание. О чем они повествуют?

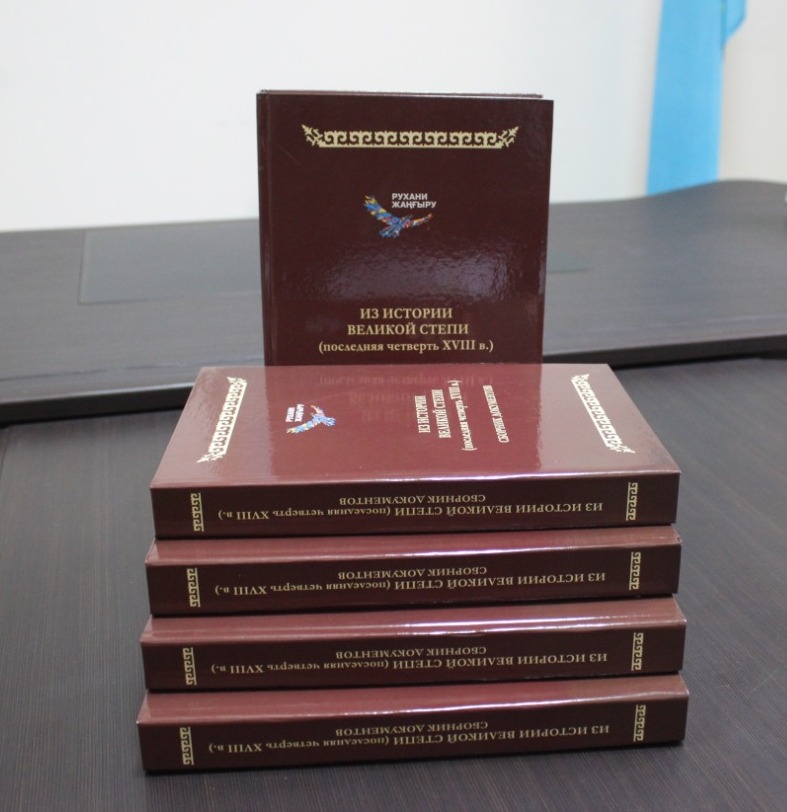

– Для нас, ученых, стало важным, что в новом сборнике, который мы назвали «Из истории Великой степи. Последняя четверть XVIII века», опубликованы материалы Исторического архива Омской области. Дело в том, что Омск, заложенный в 1716 году как военная крепость, стал местом активного взаимодействия кочевой и оседлой цивилизаций того времени, а также политическим, административным и экономическим центром всей Азиатской или Зауральской части царской России. В этом архиве отложилось более 1 миллиона ценных материалов, среди которых огромное эпистолярное наследие казахских ханов, султанов, батыров и старшин.

Документы действительно ценные. Как, к примеру, переписка казахских владетелей с царскими чиновниками по поводу перекочевок на правую сторону Иртыша, а точнее, на внутреннюю сторону Иртышской военной линии, возведенной в свое время царскими военными. В основном перекочевки происходили в зимнее время, когда степняки искали пастбища, чтобы прокормить скот. В документах часто встречаются имена ханов Абылая и Уали, султанов Султанмамета, Абулфеиза, Уруса, Караша, Тугума, Шаншара, Сеита, Торебатыра, Имана, Ханбаба, Татена, биев Казыбека и Бекболата. Архивы сохранили информацию о том, что некоторые из них находились в непростых отношениях с ханом Абылаем.

– Какие условия могли ставить царские чиновники перед желавшими кочевать на внутреннюю сторону Иртышской линии?

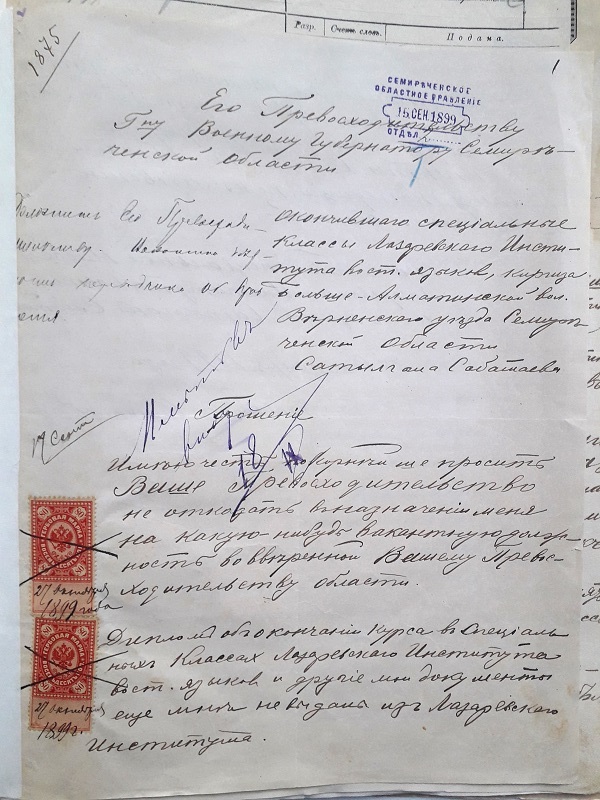

– Степняков пропускали обязательно со взятием аманатов (в качестве аманатов становились дети знатных людей, старшин) и исключительно без юрт. Вот как об этом записано в рапорте командующего в Железинской крепости полковника Ф. фон дер Роппа, к которому обратился батыр Токберды, являвшийся старшиной Киреевской волости ведения султана Султанмамета, с просьбой о пропуске его табунов на левый берег реки. «Вчерашнего числа, – указывалось в рапорте, – прибыв сюда, владения Салтанмаметь-султана Киреевской волости, старшина Ток-берда-батырь просил меня о перепуске в нынешную зиму ево лошадей до трех тысяч на здешную реки Иртыша сторону и о содержании оных от наших жительств в степь в десяти верстах». Токберды дали разрешение, но с оговоркой: «Ему, Фондерропу, писано октября 30 ч. Пропустить ево велеть на прежнем основании со взятьем аманата, однако ж без кибиток». Несмотря на подобные сложности, Токберды имел во владении 3 тыс. лошадей. Не это ли пример успешного скотоводческого хозяйства!

Аманаты, то есть дети, являлись гарантом того, что в случае осложнений можно было «надавить» на степное население. Что же касается запрета кочевать «кибитками», то есть юртами или семьями, то здесь тоже все объясняется просто: царская администрация опасалась, что местное население, перекочевавшее с семьями, сложнее будет согнать с земель, которые она забрала под свои военные нужды. Поэтому пропускали только табунщиков с временными переносными жилищами, называемыми жолым үй.

В архивах Омской области также были обнаружены документы, подтверждающие, что активная фаза казахско-джунгарского противостояния и уничтожение Джунгарского ханства цинским Китаем в конце 50-х годов XVIII века привели к стремительному сближению границ Казахского ханства с Новоишимской и Иртышской линиями царских укреплений. Документы «рассказали» и о битве 1771 года, вошедшей в историю нашего народа как «пыльный поход», когда казахские ополченцы вступили в сражение с волжскими калмыками, пытавшимися после уничтожения джунгар завладеть казахскими землями. В районе озера Балхаш казахи собрали внушительную по тем временам конную армию в 100 тысяч человек, или 10 санов. В этом противостоянии царские чиновники заняли выжидательную позицию: не имея в степи достаточно сил, чтобы остановить нарушивших клятву верности калмыков, они отдали их на милость степнякам.

– Взаимодействовали ли жители крепости и местное население в обычной жизни, помимо военных, политических аспектов?

– Да, например, 14 августа 1775 года в своем рапорте командующий в Усть-Каменогорской крепости комендант А. Самарин сообщал о передаче письма султану Абулфеису через батыра Мамбета. Последний, как указано в документе, приезжал за сыном, обучавшимся в военной крепости. Источник таким образом подтверждает, что степняки, имевшие возможность, охотно обучали детей русской грамоте.

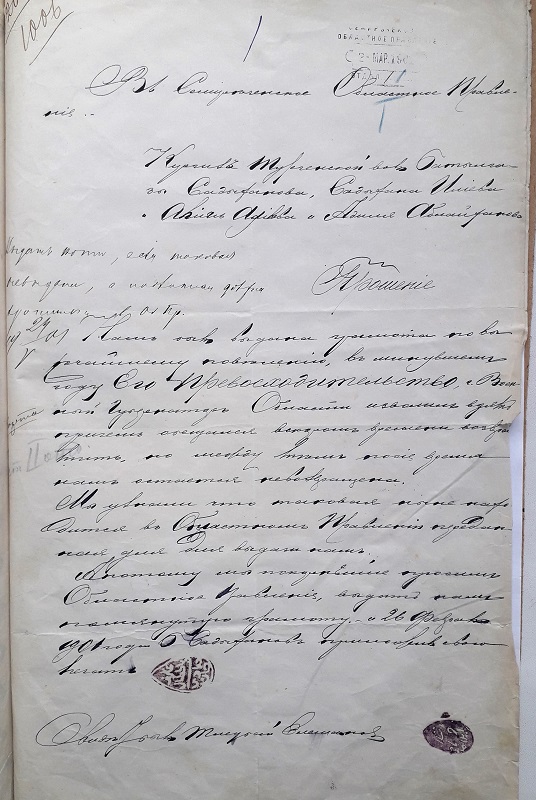

В Омском архиве наши ученые обнаружили редкие сведения о Самеке – одном из влиятельных ханов Среднего жуза, когда-то претендовавшем на должность старшего хана. В том числе сведения о его сыне султане Тауке, который 30 августа 1775 года отправил в Омскую крепость своего сына Менкуша, изъявившего желание принять российское подданство: «Мой дядюшка (хан Самеке – авт.) ... присягал он с протчими быть в верноподданнической Ея императорскому величеству должности. Посему и я ныне, вступя в то, желаю непременно с протчими подвластными мне старшинами и киргисцами (казахами – авт.) вступить в подданническое Ея императорскаго величества содержание...».

В Омскую крепость вместе с Менкушем прибыли старшина Токтагул и четыре батыра – Саты, Казакбай, Сокыр и Башка. При принятии им присяги в документ записали названия волостей и общее число хозяйств его отца – султана Тауке: «У отца ж моего под ведением киргисцев и старшин находитца кибиток тысяч пять и разделены, окромя моей, на пять волостей, а с моею на шесть, и в каждой по тысяче кибиток. Волости ж именами называютца: 1-я – Кучаган, 2-я – Какшал, 3-я – Янбулды, 4-я – Кулбулды, 5-я – Шихмурут, а 6-я, то есть моя, – Карьяш». Подобные документы ценны тем, что дают возможность реконструировать генеалогию, состав волостей, численность населения.

– Зиябек Ермуханович, что Вы имели в виду, когда в начале разговора упомянули о непростых отношениях хана Абылая и некоторых представителей степной элиты? Как, в чем они проявлялись?

– Вначале напомню, что, по мнению значительной части исследователей, Абылай, избранный в 1771 году старшим ханом, был рьяным защитником казахской земли. Архивные материалы изобилуют сведениями о том, как он стремился отстаивать интересы своего народа. Так, в письме от 19 декабря 1778 года Абылай писал генерал-майору Н. Г. Огареву о необходимости справедливого разбирательства конфликтов между казахами и военными на линиях: «Кочующия близ ваших российских крепостей киргисцы, приехав ко мне, приносят просьбы, будто у ваших российских людей пропадает немалое число лошадей, в которых якобы по неверке, а действительно понапрасну захватывают киргисцев и держут под караулом. А они, киргисцы, боясь сего, принуждены за тех лошадей безвинно платить своими. И ежели оное так, то прошу вашего превосходительства по соседственной дружбе делать оные разбирательства с обеих сторон безобидные». При этом Абылай ссылался на генерала Скалона, который справедливо разрешал подобные ситуации: «А как до сего находился командующим господин генерал-майор и кавалер Скалон, то он таковыя разбирательства, доходящия до него, всегда чинил правильно». Пользуясь возможностью, скажу, что надо отдать должное генералу Скалону, который одним из первых разработал русско-казахский словарь и сам владел казахским языком.

А теперь касательно непростых отношений хана и степной элиты. Для того чтобы стало ясно, о чем речь, приведу письмо Абылая от 22 ноября 1775 года в адрес генерал-поручика И. А. Деколонга. Хан писал о необходимости призвать к порядку казахов Каракисецкой и Киреевской волостей, поскольку те, кочуя в Баян-Ауле, якобы собирались напасть на российские крепости. На самом деле старшины этих аулов не собирались нападать, но они проявили неповиновение хану, более того – посмели поднять руку на его сына (об этом событии упоминается в рапорте командующего в Ямышевской крепости М. Л. Лебеткина), за что в более ранние века их наверняка ждала бы смертная казнь. В общем, хан прибег к дезинформации, чтобы образумить непокорных ему людей.

В рапорте того же Лебеткина далее говорится о непростых отношениях, сложившихся у Абылая с семейством старшего бия Среднего жуза Казыбека. Кстати, в Историческом архиве Омской области мы обнаружили некоторые сведения, проливающие свет на даты жизни знаменитого Казыбека. Так, 8 октября 1775 года командующий в Ямышевской крепости (это территория нынешней Павлодарской области) капитан артиллерии М. Л. Лебеткин сообщал о приезде султана Торебатыра, который рассказал о конфликте между старшиной Каракисецкой волости бием Казыбеком и Бекбулатом – с одной стороны, и старшим ханом Абылаем – с другой.

В этом документе важно обратить внимание не только на конфликт, связанный с тем, что люди Казыбека посмели избить одного из сыновей хана Абылая, но и на другой факт. Согласно рапорту Лебеткина, в октябре 1775 года Казыбек все еще был жив! А не умер в 60-х годах того же столетия, как это указывают практически все отечественные издания, энциклопедии, многотомники по отечественной истории, в том числе «Википедия» и «Уикипедия».

Вот выдержки из этого рапорта: «В Ямышеве, сего октября 25-го дня... киргис-кайсацкой Средней орды старшины Батыря-Тюри Урманчина, исполняя ордер вашего высокопревосходительства, пущенной минувшаго сентября от 29 под № 459-м ... о старшинах Каракисецкой волости Казыбеке-бии и Бикбулате, не имеют ли они с подвластными своими киргисцами намерения чинить нашим российским людям ныне по закрытии реки Иртыша шалости и воровство, неприметным образом выведывать старался. И как только я у оного Батыря-Тюри велел спросить толмачю про тех каракисецких старшин: не знает ли он их, и ежель знает – где ныне они пребывание свое имеют? На что он тотчас ответствовал, что он их знает, и ныне-де они против Устькаменогорской крепости находятца. Между тем сам проговорил, что-де сии старшины ныне с Облай-султаном (ханом Абылаем – авт.) в ссоре за то, что оные старшины в нынешнее прошедшее лето Облай-султанова сына высекли плетьми, якобы за причиненную им прежную обиду. За что-де Облай-султан на них и злобствует... Однако наконец он, Батырь-Тюря, тех каракисецких старшин Казыбек-бия и Бикбулата не похваляет за то, что они дерзко приступили облай-султанскова сына сечь, проговаривая между тем, надобно-де их за таковую дерзность наказать... И из них-де один, Казыбек-бий, слышал он, Батырь-Тюря, что нынешнею зиму пребывание свое иметь будет выше Семиярского форпоста».

Итак, осенью 1775 года знаменитый каздаусты Казыбек был жив. И еще: согласно современным изданиям, Казыбек родился в 1667 году, значит, на момент написания рапорта ему было 108 лет, что не совсем правдоподобно. Выходит, годы его жизни требуют тщательного исследования. Во всяком случае, благодаря обнаруженному архиву, время кончины Казыбека можно утверждать, как не ранее осени 1775 года. Пока не найдутся источники, опровергающие эту дату.

Новый сборник «Из истории Великой степи...» пополнил число тех свыше 40 книг, которые за последние три года издал Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова. Значительное место среди них занимают сборники архивных документов, благодаря чему в научный оборот были введены редкие источники. Это соответствует задаче, поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в статье «Независимость превыше всего», где говорится об изучении национальной истории с качественно новых позиций. Новое издание вкупе с китайскими, арабскими, персидскими источниками, казахскими фольклорными произведениями поможет наиболее полно реконструировать нашу историю.