Тема политических репрессий и голода не должна использоваться для решения внутриполитических проблем

8768

Лаура Тусупбекова

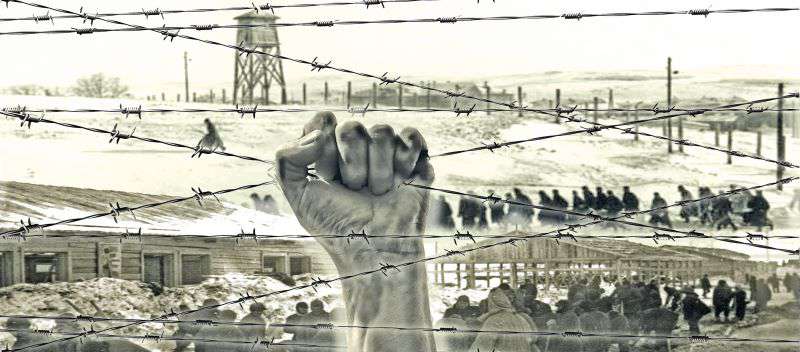

Ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода собеседник «КП» депутат Мажилиса Парламента РК, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль поделился своими размышлениями о том, какие последствия для Казахстана возымели эти трагические страницы нашей истории, какие уроки должно извлечь общество из нее и что сделать, чтобы подобное не повторялось.