Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать

12577

Беседовала Людмила Макаренко

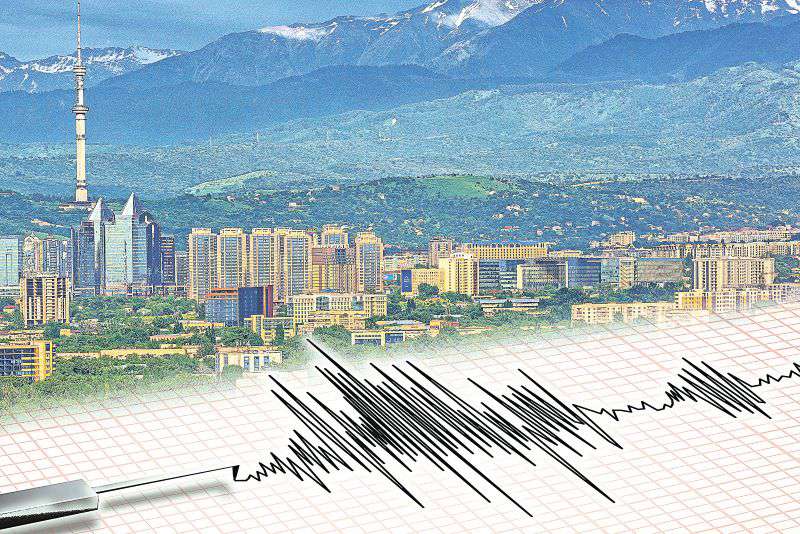

Как сейсмологическая отрасль стала «чемоданом без ручки» и что сделано для решения ее проблем,

рассказывает директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев