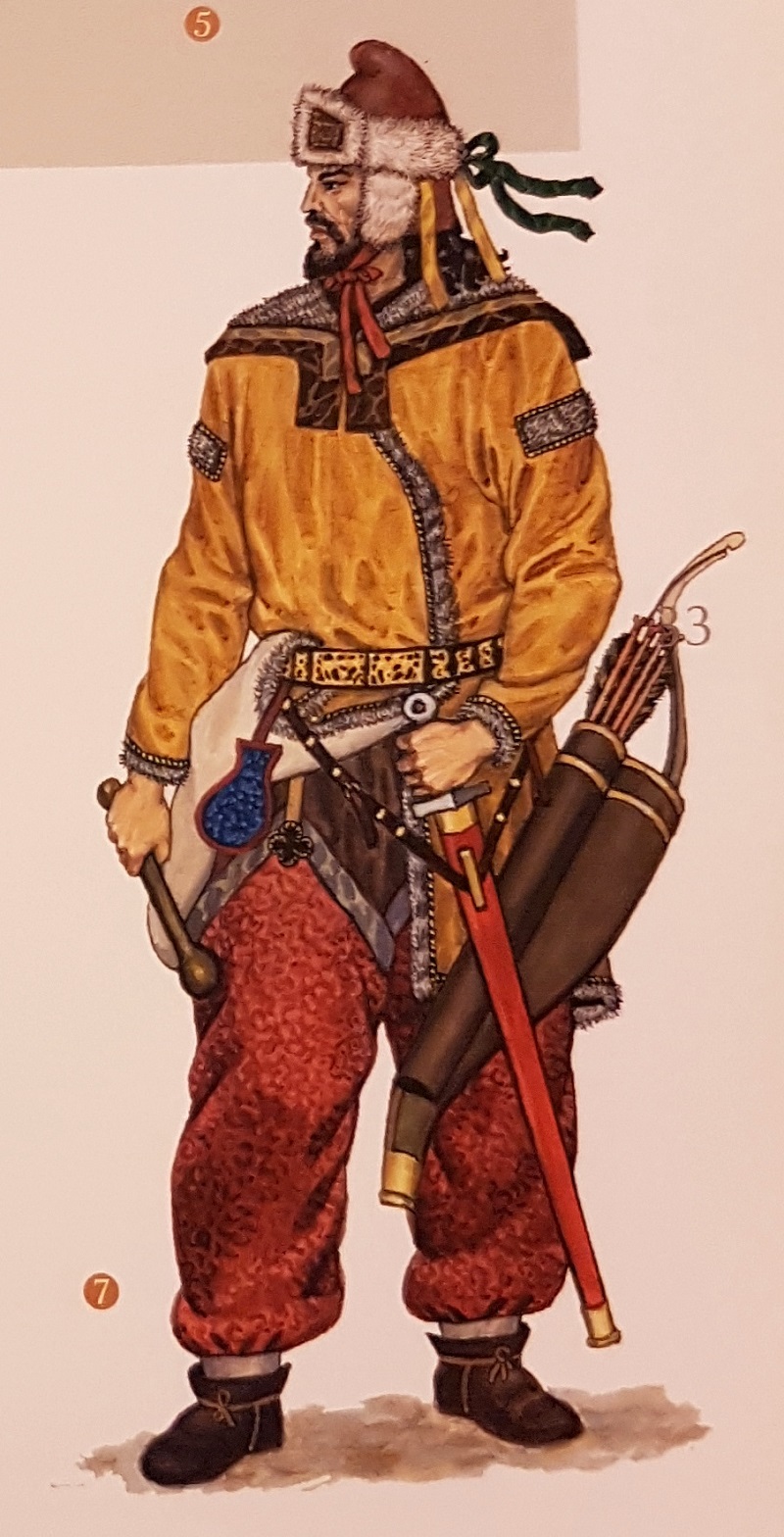

Свой вклад в развитие боевого вооружения казахов внесли все кочевые племена и народы, жившие на территории Казахстана на протяжении веков. Этот исторический факт подтверждает исследование известного этнографа-оружиеведа, замечательного художника и автора единственной пока в Казахстане книги «Этнография традиционного вооружения казахов» Калиоллы Ахметжана. Он долгое время занимался научной реконструкцией кочевнического вооружения. Например, по заказу Президентского центра культуры и под научным руководством директора Центрального государственного музея Нурсана Алимбая реализовал проект реконструкции одежды и вооружения гуннского вождя. Его заслугой является также реконструкция вооружения монгольского хана XIII века и казахских батыров. Калиолла Саматулы напомнил, что комплекс наступательных и защитных военных средств в казахском языке объединен одним термином «қару-жарақ».