Да если б она точно знала правила проведения международных соревнований, если б кто растолковал ей прописные истины, циркулирующие в до безумия любимом виде спорта, она бы точно выступила в Кортина д’Ампеццо значительно лучше…

Под литером «пионер»

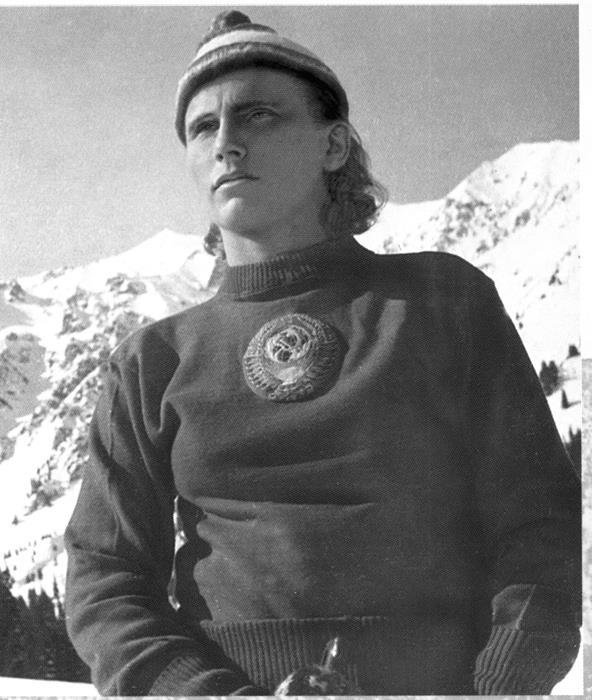

Но колесо олимпийской истории нашей страны не повернуть вспять. Уезжая в 1956 году на зимние Олимпийские игры в Италию, дерзкая на снежных дистанциях алмаатинка Александра Артеменко и близко не предполагала, что со своими все-таки неважными результатами останется в документальных фильмах и спортивных книгах, на стендах музеев и мемориальной доске на Чимбулаке, да просто в памяти любителей спорта первым олимпийцем Казахстана.

Много десятилетий спустя, разговаривая с Александрой Ивановной в ее скромной квартире, я услышал в рассказе об олимпийском дебюте несколько ноток сожаления. О том, например, что в Кортина д’Ампеццо она вообще не успела ознакомиться с будущими трассами, а это просто кошмарное начало любых соревнований. А потом в начале спуска судьи что-то перемудрили, определили ей фальстарт. Шурик (это она так сама себя в душе называла), спустившись уже несколько десятков метров, остановилась и стала подниматься к месту старта. А ее время, оказывается, шло, никто не предупредил одну из сильнейших горнолыжниц Советского Союза о том, что при фальстарте надо продолжать движение, арбитры потом вычтут из результата какие-то секунды, сохранив итоговый базовый результат.

Вот таким был дебют казахстанского спорта в зимних Олимпийских играх.

Наши начинали с «бронзы»

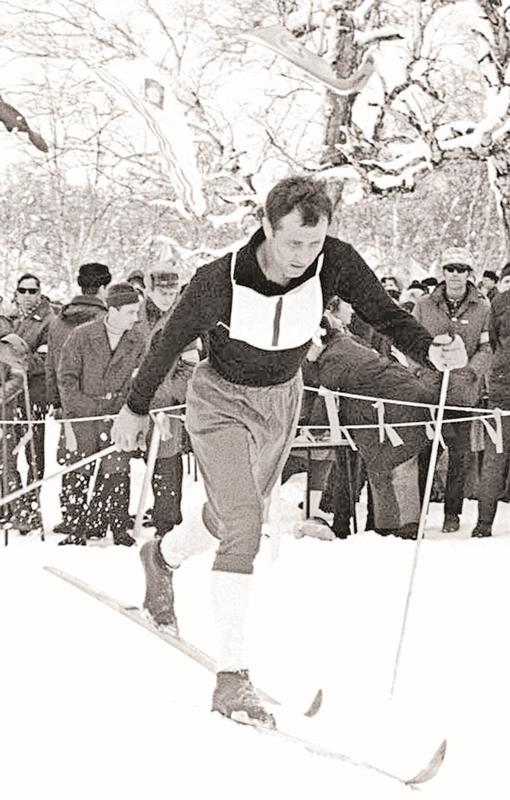

Ну а первых медалей нашим болельщикам, еще больше – самим спортсменам и спортивным функционерам пришлось ждать еще 20 лет. В 1976 году в Инсбруке Иван Гаранин из Рудного дважды поднялся на третью ступеньку пьедестала почета. И оба раза проявив поистине героические волевые и физические усилия.

Да нет, не оба раза, а во всех четырех гонках Иван Иванович (так уважительно называли Гаранина его более молодые товарищи по сборной СССР) лыжник из Казахстана был олицетворением стального мужества и неукротимой силы воли. Начиналось все с неимоверной трассы, на которой попеременно лежал почти что лед, в лесу – мягкий снег, а на прогретых солнцем полянах – мокрая кашица. Да, эту трассу в тот день погода приготовила всем участникам 30-километровой гонки, но не всем из них выпала честь подняться на пьедестал почета. Гаранин выиграл бронзовую медаль, первую олимпийскую награду среди спортсменов Казахстана на зимних Олимпийских играх.

Досталось нашему земляку и во второй гонке, когда кто-то из болельщиков «плюхнулся» едва ли не под лыжи Гаранину, и тому пришлось упасть, чтобы не сбить вольногуляющего на Олимпиаде индивидуума. Потерянного времени и не хватило казахстанцу для завоевания медали. А в эстафете ветерану сборной СССР после нескольких «проколов» товарищей по команде пришлось на заключительном этапе с шестого места перемещать коллектив на призовое. Причем Гаранин атаковал соперников на подъемах, где это делать было просто безумием. Иван обошел троих и вывел сборную Союза на третье место.

А в заключительном виде олимпийской программы он с седьмого места поднялся на четвертое. Выступление Ивана Гаранина на лыжне Зеефельда было просто потрясающим, и это отметили многие мировые средства массовой информации.

В погоне за «золотом»

Зимняя Олимпиада 1988 года в Калгари принесла Казахстану четыре медали и ознаменовалась началом беспрецедентной погони нашего Владимира Смирнова за «золотом» главных соревнований современности. В Канаде он стал обладателем серебряной и двух бронзовых наград. Через четыре года в Альбервиле (Франция), выступив в четырех гонках, спортсмен из Щучинска не утешил своих поклонников вообще ничем. Да и в норвежском Лиллехаммере все шло к тому, что Смирнов останется без фантастически манящей золотой медали. «Серебро» на дистанции 10 км и в гонке преследования – все-таки это уже давно пройденный Владимиром этап всемирного признания.

И уже когда казалось, что все шансы им исчерпаны, в последний день Олимпиады Смирре (так звали его во всем мире) выиграл «золото» – и не на коронной своей дистанции, и вопреки всем прогнозам. Первое и, увы, пока единственное «золото» спортсменов Казахстана на зимних Олимпийских играх.

Семь медалей Владимира Смирнова на этих престижнейших стартах – это ровно половина из олимпийского драгзапаса нашей страны. Но вопрос, который я хотел бы задать себе и читателям, может показаться парадоксальным: «А в силах ли был Смирнов выступить на Белых олимпиадах еще успешнее?» Думается, что и по части количества медалей, и по их качеству наш лыжник способен был на большее. Об этом говорит многое. Ведь в годы своего наивысшего подъема Смирнов был самым сильным гонщиком в СССР, случались сезоны, когда в чемпионатах страны он выигрывал золотые медали на всех (!) дистанциях – и спринтерских, и стайерских, и марафонских. А лыжи в СССР всегда были высшего уровня. Дважды становился обладателем Кубка мира, достаточное количество раз – призером чемпионатов мира. И, конечно же, с таким послужным списком мог бы в своей долгой карьере рассчитывать на более благосклонную к себе олимпийскую фортуну.

Почему этого не случилось? Как-то за долгие годы знакомства с Владимиром Михайловичем я ни разу не удосужился спросить о причинах некоторых его провалов, особенно в Альбервиле в 1992 году. О победах спрашивал постоянно, а о поражениях – не додумался.

Сейчас придется додумывать самому. Назову несколько причин, которые кажутся неоспоримыми в данном «расследовании». Причем ни одна из них не является, во-первых, решающей, во-вторых, самодостаточной для объяснения той или иной неудачи и, в-третьих, согласованной ни с самим Смирновым, ни с его тренерами. Сидят же у нас в телевизоре футбольные и хоккейные обозреватели, комментаторы… а, нашел-таки правильное слово – эксперты, которые тоже из своей головы мысли всякие вытаскивают. Перед пекинской зимней Олимпиадой я тоже вытащил, и вот что именно.

Смирнова, считай, половину его карьеры упрекали в том, что он рано набирал оптимальную форму, блестяще выступал в первой половине снежного сезона, а на вторую его попросту не хватало. Потом, правда, Владимир жестко скорректировал свою подготовку и был так же силен в марте и апреле, как в декабре и январе. Но к тому времени успел выступить на нескольких Олимпийских играх, не дотянув там до «золота».

Второе. Владимир Смирнов – высокий, мощный гонщик, не всякая лыжня выдерживала его вес. Особенно в оттепель и после нее. Сколько раз мы слышали от наставников сборной СССР, что лидера команды подвела погода. Наверное, случалось такое и на Олимпиадах.

Во время его спортивной карьеры в лыжах произошли революционные изменения. В программу самых крупных соревнований стали включаться не только гонки классическим стилем, но и коньковым ходом. А там совсем другая работа, иные скорости, неожиданная техника. Кто-то из «старожилов» легко освоил свободный стиль передвижения, кто-то долго мучился и так до конца не принял новшеств. К первым можно смело причислить друга Владимира Смирнова, его партнера по сборным Казахстана и СССР Владимира Сахнова. Вот уж кто быстро освоил премудрости конькового хода и проскользнул с его помощью в лидеры не только 15-километровых дистанций, но и марафонов. Смирнов переучивался дольше и мучительнее. И если приглядеться к его олимпийским медалям, то практически все они были одержаны на дистанциях классическим стилем. Резерв свободного стиля здесь не был вообще включен.

И еще. Мировой лыжный спорт всегда славился выдающимися гонщиками, но в период выступления Смирнова звездный небосвод над лыжней буквально зашкаливал. Швед Гунде Сван и норвежец Бьорн Дэли выигрывали Кубок мира соответственно 5 и 6 раз, а Смирнов – 2. А это каждый раз целая серия соревнований в разных странах и на различных дистанциях. Сильнейшими мастерами трасс в мире также были норвежцы Вегард Ульванг и Пол Гунар Миккельспласс, шведы Томас Вассберг, Кристер Майбек и Торгни Могрен, итальянцы Маурильо Де Зольт и Марко Альбарелло, финн Харри Кирвесниеми, советские лыжники Михаил Девятьяров, Алексей Прокуроров, Михаил Ботвинов… И каждый мечтал об олимпийской медали.

Смирнов, несмотря на очевидные неблагоприятные факторы, завоевал их аж семь.

Компенсации за талант

Семь других медалей стали наградой за каторжный труд другим нашим атлетам. Причем в разных зимних видах спорта. Мы уже рассказали об Иване Гаранине и упоминали имя Владимира Сахнова – очень яркого к концу 80-х годов прошлого века лыжного гонщика. В Калгари-88 он получил серебряную медаль в эстафете 4 х 10 км. Это, конечно, было справедливо по отношению к алмаатинцу, несправедливым был размер компенсации ему за талант, волю, бойцовский характер. Судьба могла бы быть более благосклонной к нему еще в 1984 году, в олимпийском Сараево, когда Сахнов закончил дистанцию 30 км классическим стилем с четвертым временем дня.

На Олимпиаде в Нагано в 1998 году бронзовым призером стала конькобежка из Павлодара Людмила Прокашева. Там тоже не обошлось без осложнений, причем не на дистанции 5 000 метров, где Людмила показала третий результат вслед за выдающимися немецкими конькобежками Клаудиа Пехштайн и Гундой Ниман-Штирнеман. Клаудиа – пятикратная олимпийская чемпионка, Гунда – трехкратная, а еще в их коллекциях немало серебряных и бронзовых медалей нескольких зимних Игр. Интересно, что по ходу соревнований, проходивших 20 февраля, Прокашева установила на заключительной дистанции олимпийский рекорд, а немки – мировые. Проиграть таким всепланетным знаменитостям было незазорно.

Престижно было выиграть у всех остальных соперниц. Казахстанская конькобежка опередила 12 опытнейших спортсменок из Нидерландов, США, Австрии, Италии, России и ряда других стран.

Так вот, в Нагано у Людмилы поначалу не все ладилось, точнее, не клеилось ничего. И руководство нашей спортивной делегации, не дожидаясь завершения конькобежных состязаний, жестко поговорило с несправляющейся с заданием спортсменкой и грозило досрочно отправить Прокашеву домой. Людмила воспротивилась, вышла на последний бой и прославила молодую страну на весь мир.

Как и во всех предыдущих олимпийских случаях, завершившихся чествованиями наших земляков на пьедесталах почета, медали доставались очень опытным турнирным бойцам – Ивану Гаранину, Владимиру Смирнову, Владимиру Сахнову. Людмила Прокашева не была среди них в этом отношении исключением: многократная чемпионка СССР и спартакиад народов Советского Союза, серебряная медалистка чемпионата мира 1995 года, бронзовый призер ЧМ-1996…

И это в принципе повсеместная олимпийская практика – в бой за медали там в первых рядах идут фавориты прошедшего четырехлетия, и подавляющее число наград выигрывают именно они.

Но бывают и приятные исключения. Нечасто, но случается. Здесь срабатывает другой закон спорта, гласящий о том, что на конкретно взятых соревнованиях побеждает не самый титулованный из участников, а наиболее подготовленный на данный момент и проявивший фантастическую волю к победе атлет. Таких примеров и в нашем спорте немалое количество. Например, победа на Олимпиаде в американской Атланте (1996 год) пятиборца из Алматы Александра Парыгина, которого мало кто рассматривал в качестве фаворита Игр. Или боксер Бекзат Саттарханов из Шымкента: он вообще впервые участвовал в крупных международных соревнованиях и до поездки в австралийский Сидней в 2000 году не становился даже чемпионом Казахстана среди взрослых! Но как блестяще они выступили на главных в своей жизни соревнованиях, как здорово подготовились к ним!

Но это представители летних видов спорта, а в зимних подобный сюрприз в 2010 году преподнесла нам биатлонистка из Алматы Елена Хрусталева. Все ее предыдущие спортивные вершины были связаны с трассами в Европе (в составе сборной России) и Азии (уже за Казахстан). А к мировым Эверестам и Канченджангам она еще даже не приближалась. И вдруг сенсация в Ванкувере – второе место в гонке на 15 километров и серебряная медаль. Позади – такие выдающиеся «стреляющие лыжницы», как Дарья Домрачева (Беларусь), Магдалена Нойер, Кати Вильхель, Андреа Хенкель (все – Германия), Валентина Семеренко (Украина)…

Неожиданным был и взлет в Сочи-2014 нашего фигуриста

Дениса Тена, ставшего бронзовым призером. Впрочем, там было все: и закономерность (в предыдущие сезоны алмаатинец уверенно выступал на мировой арене), и сюрприз, когда перед заключительным видом программы – произвольной программой – он занимал только 9-е место, а закончил состязания на третьей ступеньке пьедестала почета.

В корейском Пхёнчхане спортсменка из Усть-Каменогорска Юлия Галышева, выступавшая во фристайле (могул), также сумела стать третьей. В домашней коллекции у нее к тому времени уже были медали чемпионатов мира и многочисленных этапов Кубка мира, но был и опыт участия в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Печальный опыт: там арбитры ее откровенно засудили, не дав возможности вмешаться в спор за медали. Выше седьмого места ее тогда не пропустили. Но в Южной Корее мечта Юлии все-таки сбылась, и она стала призером Белой олимпиады.

За годы выступлений наших зимников в Играх они не раз стояли буквально в одном шаге от пьедестала почета. Дважды четвертым был Иван Гаранин, по разу – Владимир Сахнов, конькобежец Сергей Рябев…

На днях в Пекине состоится церемония торжественного открытия XXIV зимних Олимпийских игр. О шансах спортсменов нашей страны говорить сейчас не хотелось бы: в момент написания этих строк не были известны ни окончательный состав казахстанских участников, ни результаты заключительных обследований земляков на зловещий вирус. Лучше приведем полную таблицу завоеванных казахстанцами медалей на предыдущих зимних Олимпийских играх.