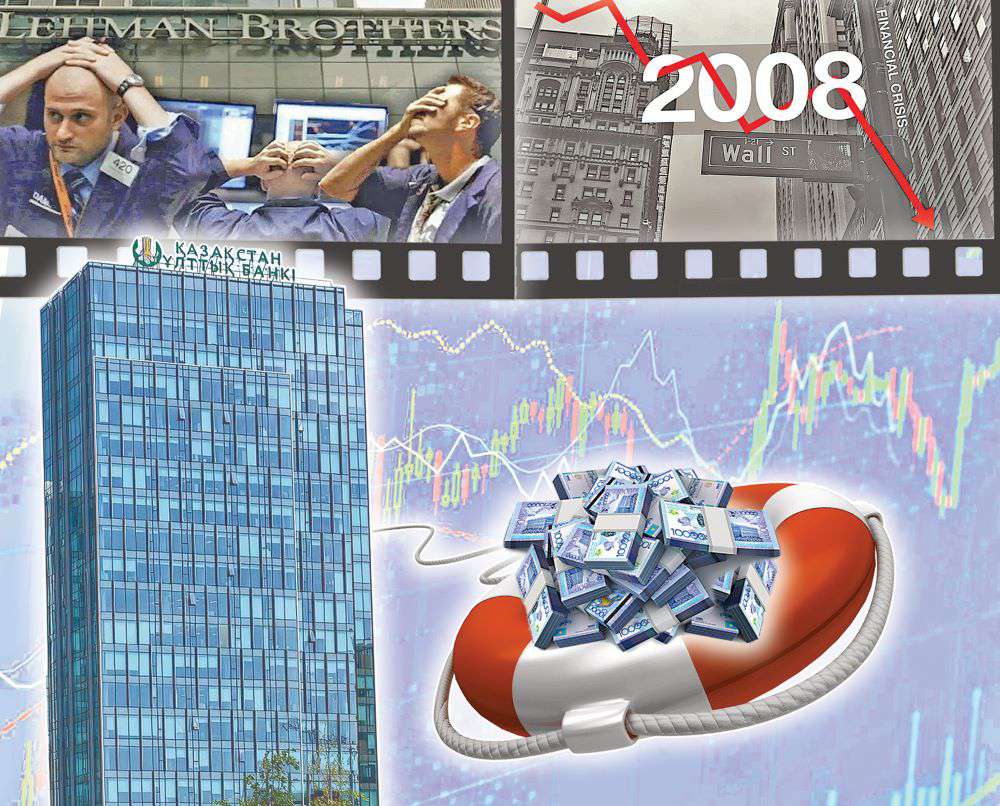

Устранить асимметрию банковских рисков

1048

Даурен Салимбаев, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка