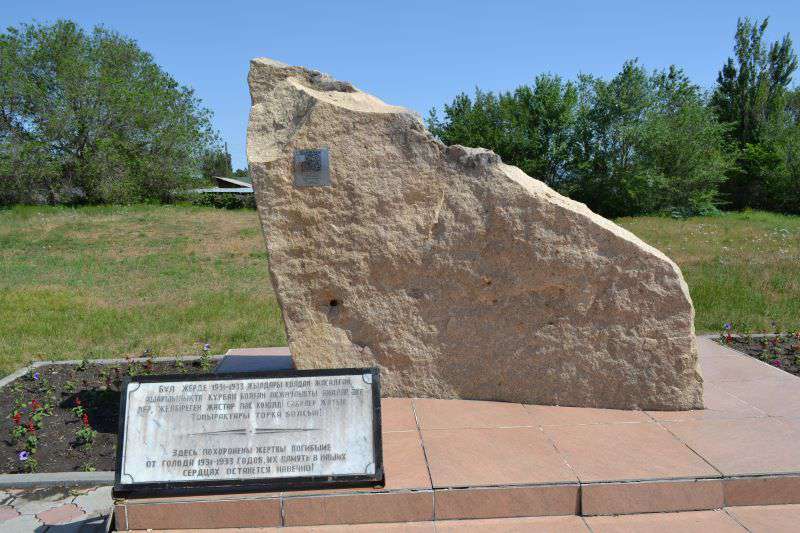

Небольшое село Шымыр в Ескельдинском районе печально известно в округе массовым захоронением жертв Ашаршылық 1931–1933 годов

8095

Дина Боранбаева, область Жетысу