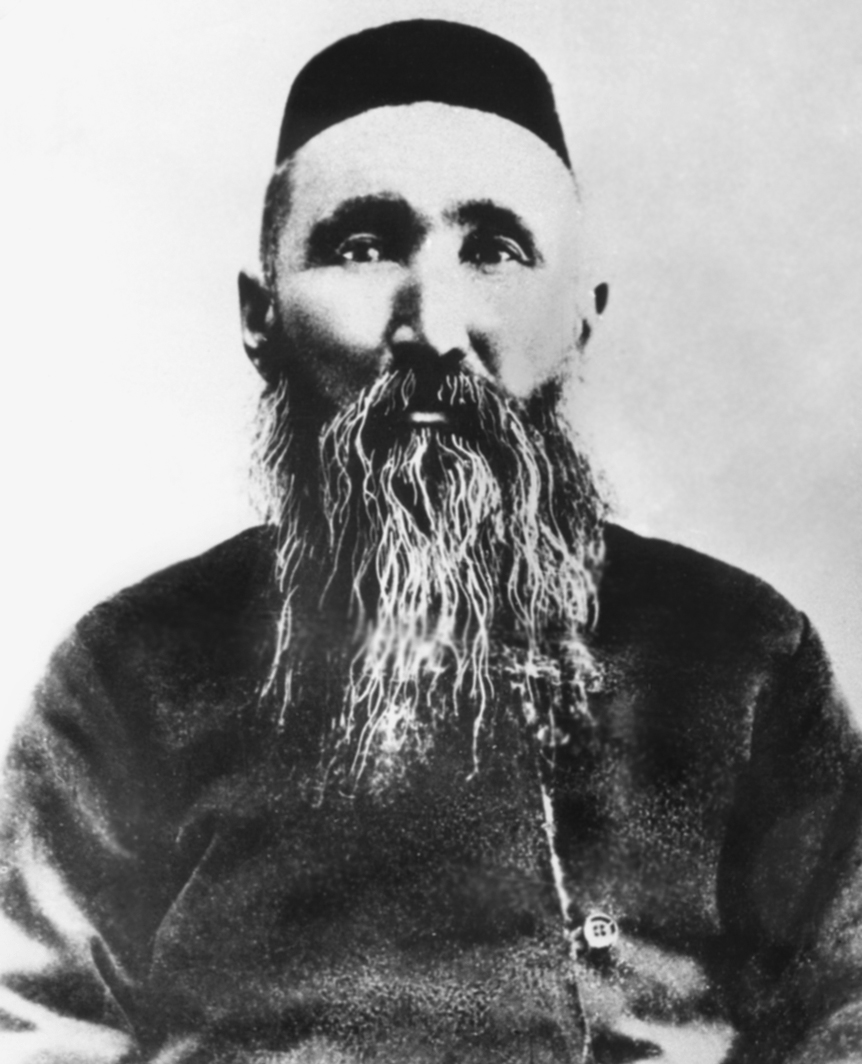

Выбор пути

В оригинале произведение Шакарима называется «Үш анық». Анық – мировоззренческий термин. Анық – прозрение. Анық – не сама истина, а путь, ведущий к ней. Так понимал Шакарим. В его представлении человек, постоянно находящийся в прозрении, – человек бодрствующий, то есть здравомыслящий.

Шакарим не руководствовался признанными авторитетами. Он не сомневался, что с давних пор, еще с Пифагора, человечество идет по неверному пути. Незнающие верят, что знают, не понимают, но пишут книги, вводя в заблуждение других. Все они разрушают первоначальные знания Создателя. Умники в своем самомнении не дают ступить человечеству на верную дорогу. Шакарим, понимая это, проанализировал многие источники и свои выдающиеся выводы изложил в «Трех прозрениях».

Шакарим подходил к проблеме прозрения исключительно с позиций доброты. Человек рожден для добра, поэтому его мысли, понятия, мировоззрение должны быть провидческими. Это трудно осуществить, путь к этому долгий и тяжкий. Человечество до сегодняшнего дня пребывает в заблуждении, не в силах выяснить значения понятия «прозрение». Печально. Но это так.

Почему Шакарим назвал свою работу «Три прозрения»? И что означает слово «прозрение»? Есть несколько значений. Прозрение – обретение слепым зрения, способности видеть (прозренье глаза). Прозрение – умение проникать в сущность, понимать и предвидеть (проницательность). В христианстве – дар мудрости и разумения, первый дар святого Духа, прозрение в сущность и совокупность божественного учения о спасении.

В конце ХІХ века направление, объясняющее, что мир появился сам по себе, а Творца нет, зашло в тупик. В это время появляется новое течение – позитивизм. Его формирование в основном связывают с именем Огюста Конта, который подверг резкой критике метафизику. Он определил положения позитивизма по 6 наукам: математике, астрономии, физике, химии, биологии и социологии. Впоследствии позитивизм разделился на несколько частей и в таком виде дошел до наших дней.

Шакарим был знаком с позитивистским течением. Он перевел слово «позитивизм» на казахский язык как анық, что означает «прозрение». Что тогда считать прозрением? То, что мы можем увидеть, услышать, или тайна прозрения в изменении? Изменение – прозрение, но увиденное глазами разве прозрение?

Прозрение – выбор пути. По той ли дороге идет человечество? Позитивисты твердят о том, что человечество идет по пути заблуждений. Похоже, что они считают себя поводырями, знающими верный путь. Но Шакарим не соглашается с этим. В стихотворении «На каком ты пути, скажи?» он пишет: «Жизнь – это спячка, в которой ты не можешь не видеть сны».

Позитивисты, находясь во сне, увиденное принимают за реальность. Так говорит Шакарим, и в этих словах – его критическое отношение к позитивистам. Если не согласны с этим, попробуем доказать, что мы бодрствуем. Если мы бодрствуем, живем в реальном мире, почему даем дорогу разным глупостям, совершаем бездумные действия? Почему вступаем на скользкую дорогу? Тогда жить как бы во сне или спать и проживать свои сны – что из этих двух действий считать более реальностью?

Шакарим усложнял до невозможности проблему прозрения. Начинаем думать, вроде бы ситуация такова, если перестаем думать об этом, все кажется ясным, как увиденный сон. Он мучился в поисках определения «прозрение». Из приведенной выше стихотворной строки следует: все равно – спим ли мы, бодрствуем ли. Шакарим, понимая, что прозрение – это птица реальности, которую не ухватишь рукой, говорил об этом, опираясь на миф о пещере древнегреческого мыслителя Платона.

Когда-то Платон в своей книге «Республика» писал, что были такие люди – троглодиты. Они жили в глубокой пещере, не видя света. Однажды один из них открыл дверь, закрывающую вход в пещеру, и вышел наружу. Вначале он ничего не мог рассмотреть из-за яркого света, но постепенно увидел солнце, деревья, воду, траву, горы.

Восхищенный увиденным, он вернулся к товарищам и начал рассказывать, как прекрасен мир за дверью. Те не поверили ему, подняли на смех. Но он не унимался и все рассказывал им о том, что видел. Они стали избивать его, требуя, чтобы он замолчал. Людей нельзя винить. Они же никогда в жизни не видели света, красот природы. Если бы они захотели удостовериться в истинности слов своего товарища, могли бы выйти из пещеры и увидеть все своими глазами. Но они этого не сделали и потому обвиняли во лжи того, кто видел. «Мы не видели этого, не знаем, что это такое, и потому оно не существует», – говорили они. Что тут поделаешь?..

Если мы не прозреем, то вступим на путь заблуждений. В ХХ веке появилось множество теорий, знаний. Это признаки заблуждения. Понятие прозрения давно померкло, отдалилось. Заблудшие испытали страдания, но часть из них увидела в этом облегчение, привыкла к состоянию заблуждения и стала вести, как они считали, жизнь, полную наслаждений.

Прозрение первое

Шакарим утверждает, что первое прозрение – признание знания о Творце. Но он не ограничивается этим утверждением. Шакарим говорит о содержании мироздания.

Значит, первое прозрение – это Абсолют Творца. Аллах – Абсолют. Шакарим называет Абсолют неизмеримым, не имеющей измерений сущностью.

Мыслитель не останавливается на мысли «Творец – Абсолют». Называя Абсолют субстанцией, он перечисляет акциденции этой субстанции. Могущество Творца (Беспредельное Могущество – это первая акциденция, говоря научным языком – онтология). Беспредельные знания (Знание Творца для нас непостижимы), в науке – гносеология. Беспредельное мастерство, в науке – гармония. Вспомним Абая, который писал: «Украсивший мир Творец искусный».

Таким образом, прозрение – знание Творца, могущество Творца, мастерство Творца. Эти акциденции Абсолюта.

Прозрение второе

Далее Шакарим объясняет душу. Изначально душа, которая есть, не может никуда исчезнуть, она пребывает во Вселенной. Она может обратиться в разные формы, но она не исчезнет. К примеру, пишет Шакарим, «инстинкт – душа чувства, сознание – душа осязания. Мысль – думающая душа, ум – разумная душа. Подобных качеств множество».

Задумаемся. Шакарим связывает душу с телом. Хорошо. Согласимся. Но заметим, что это мнение весьма спорно.

Шакарим считал душу духовной. Он попытался проблему бессмертия души пояснить на примере смерти.

Послушаем, что говорит автор: «Удивляюсь, когда слышу слова: души нет, после смерти нет жизни. Что же заставляет их так утверждать? В наше время, когда о том, что есть душа, что после смерти она остается, столько неоспоримых доказательств, столько фактов приведено. Но зная об этом, не могут оторваться от привычных понятий, от всего, что составляло их слепую веру, навеянную искаженными религиозными учениями. Уподобляться муллам, которые и слышать не хотят об этом, – разве разумно? Один человек знает, что душа бессмертна, что она станет после его смерти чище и лучше, и принимает это разумом. Другой считает, что душа его умрет вместе с ним. Как же будут встречать свою смерть эти двое? Первый будет пребывать в радости, зная, что душа его не умрет вместе с ним, а второй будет скорбеть оттого, что душа, по его разумению, умрет и ничего от него не останется».

Что тут скажешь? В этом и есть смысл жизни. Найти успокоение перед смертью, думать о Вечном – это долг мусульманина.

Я слышал от умирающих слова о том, что, дескать, я умру, а после моей смерти хоть потоп, будь что будет. Мусульманин, причастившись, свободно и легко, как течет вода и заходит солнце, отходит в иной мир, покидая земную юдоль. Те же, кто не верил в бессмертие души, расстаются с жизнью в мучениях. Бессмертие души связано с проблемой праведности.

После этого Шакарим обращается к третьему прозрению.

Прозрение третье

Третье прозрение по Шакариму – это пища души в двух мирах – совесть. Сложная проблема. Послушаем Шакарима: «Если соединить умеренность, справедливость и доброту, то это будет Совесть». В этом определении Шакарима главный компонент – справедливость, остальные два как бы дополняют первый. Он пишет: «Задаюсь вопросом: откуда вышло понятие совесть, и не нахожу ответа».

Ответ есть, заставляет страдать душу человеческую, толкать на проступки похоть. У Шакарима есть такое высказывание: вожделение лежит на подушках проступков. Если душа обречена будет на страдания из-за вожделенных проступков человека, то защитником и будет совесть. И так должно быть в обоих мирах.

Душа бессмертна, она жива и в загробном мире, но душа должна очиститься, освободиться от всего порочного. Как говорил Данте, мучаясь в аду, душа желает себе смерти. Но смерть души Шакарим не рассматривал.

Когда вожделение мучает душу, то приходит суд Совести. По Шакариму, суд Совести существует в другой жизни. Раб божий должен держать ответ перед Творцом, должен быть готовым отвечать на вопросы. Если так, то в действительности у него есть только один путь – путь мусульманина. Послушаем мыслителя: «Похоже, единственная дорога, которая и в двух мирах даст возможность жить по-доброму, относиться к людям по-братски, – это дорога мусульманина».

Вряд ли можно поспорить с этим тезисом. Хотя, конечно, есть разные толкования и взгляды, но есть ли выше понятие, чем мысль о том, что все люди – братья?!

* * *

Прозрения Шакарима – это дорога мусульманина. Дорога, которая ведет людей к братству, дорога добра. Те, кто выберет этот путь, смогут ли заблуждаться, в их ли силах вывести человечество на верный путь?

Для этого нужно считать прозрением Знание о Творце, признать бессмертие души, научиться науке Совести, являющейся пищей для души в обоих мирах.