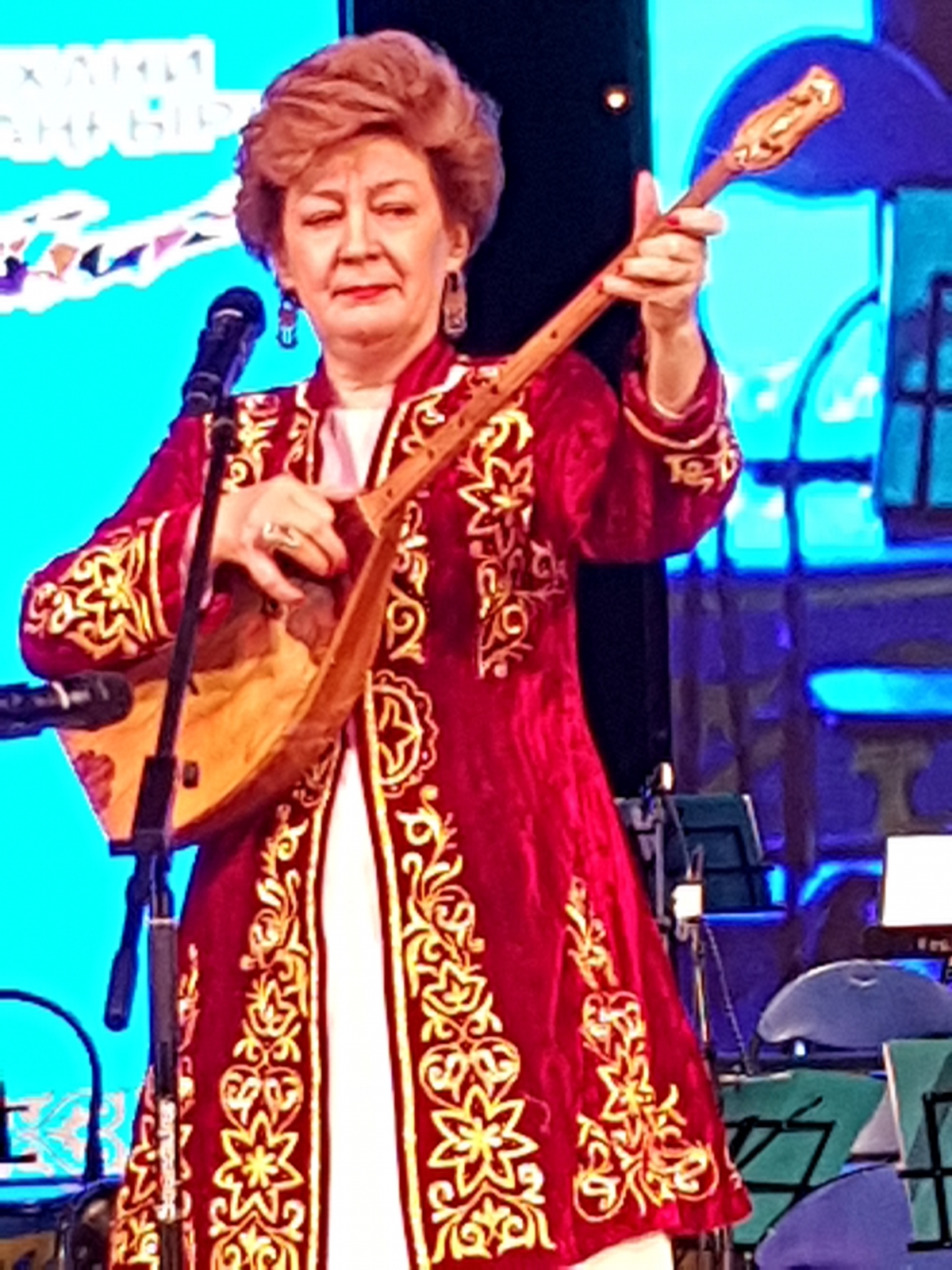

Мой зритель

Хочу, чтобы на мои концерты приходили зрители не просто слушающие, но слышащие песни, которые им нравятся. Не надо никому ничего навязывать, заставлять. Кто-то из пришедших по принуждению, может, и досидит из уважения ко мне до конца выступления, но его помыслы уж точно будут не песнями заняты.

Однажды меня спросила коллега, поющая народные песни, с которой мы выступали на одном концерте: «Апай, а когда все эти пожилые люди умрут, кто будет наши песни слушать?» Я задумалась: может, пора остановиться, уйти со сцены? Артистов сегодня и без меня много. И у каждого свой зритель, свой слушатель. Навязывать кому-то фольклорные, обрядовые песни-терме – а именно они составляют основу моего репертуара – по меньшей мере глупо. Мой контингент – люди, которые помнят старинные песни.

Сейчас, стоя на сцене и глядя в зрительный зал, я удивляюсь тому, какая появилась тяга у молодых к песням своих мам и бабушек. Все-таки генетику никто не отменял! И это радует и само по себе служит ответом на вопрос, когда-то поставивший меня в тупик. Убеждена: если увидишь или услышишь что-то красивое, будешь неосознанно к этому всегда стремиться. Ну а когда не видишь, то и стремиться не к чему, нет эталона, и удовлетворишься тем, что видишь и слышишь.

Мой папа был директором совхоза «Алгабасс», расположенного в 25 километрах от Чаяна. Помню, как к нам приезжали артисты разных мастей. С тех пор как я увидела на сцене сельского Дома культуры танец орла Махмуда Эсамбаева, хочу смотреть только такое искусство – возвышающее. Это мой эталон.

Мои учителя

Сколько себя помню, у нас в доме был телевизор, но смотрели его очень редко – по вечерам новости. Не было времени, да и такого разнообразия программ тогда не было. А вот радио в доме не выключали. Я любила слушать Жанар Омарову. В 6 часов утра сразу после позывных звучала песня «Отан» в ее исполнении. Ее голос в ушах до сих пор стоит – колоритный такой, чисто казахское фольклорное звучание. Песня вызывала у меня страстное желание защищать родину, хотя я тогда толком не представляла, что это такое.

Потом в сельмаге я купила грампластинку Ляззат Сюиндыковой. В начале 60-х годов прошлого столетия она эмигрировала во Францию, прожила долгую жизнь и умерла в забвении. Учась играть на домбре, я пела ее песни. У нее были своеобразный узнаваемый голос и особая манера исполнения. Слушая эту пластинку по несколько раз на день, мне кажется, я уже тогда понимала, что у каждого вокалиста должно быть свое исполнение.

Физику в нашей школе преподавал Абдуманап Сарсенов, сейчас ему 82 года. Сам писал стихи, сочинял музыку, знал ноты. Всегда подтянутый, ухоженный, эстет, одним словом. Он играл на гармошке, учил после уроков школьников петь, и я очень старалась, чтобы ему понравилось, как я это делаю. Если кто-то хотел спеть песню после меня, учитель непременно спрашивал: «Ты сможешь, как Татьяна? Нет? Тогда лучше не пой!» Он советовал мне смотреть в зеркало во время пения: «Старайся петь так, чтобы автор песни был рядом!» Я не понимала, как это, чтобы автор песни был рядом? А он, оказывается, имел в виду, чтобы дух был рядом, тогда поешь в унисон. В этом есть истина, я часто ощущаю, как будто за меня кто-то поет. Тогда я этого не осознавала, но старалась делать так, как говорил учитель, требуя от меня красивого выхода на сцену, соответствующей мимики, душевного пения. Он играл на гармошке, а я пела. Наш дуэт часто выступал на концертах и разных мероприятиях. Потом, освоив домбру, я стала обходиться на сцене без моего учителя. Так было проще: в какой тональности хотела, в такой и пела.

Абсолютный слух

Моя бабушка из ставропольских казачек, ее родители переселились в Казахстан в конце 18-го столетия. Мама родилась уже в Байдибеке. Мой абсолютный слух – от мамы. Все застолья в нашем доме сопровождались пением. Когда пели моя мама Александра Михайловна и ее сестры Варвара и Анна, мне казалось, что крыша в доме поднимется. Это были такие мощные голоса! Петь – было нормой для нашей семьи.

Тогда я не знала, что у меня идеальный слух и хороший голос, никто об этом не говорил. Так что склонность петь у меня была от рождения, но любовь к песне мне привила мама, в репертуаре которой были старинные казачьи песни. Мама хорошо играла на гитаре и часто мне говорила, вернувшись с работы: «Сегодня я услышала вот эту песню – ты научись». Я, как и мама, осваивала игру на инструменте на слух, не зная нот.

Еще в начальной школе к нам в аул переехала девочка из Байжансая, учившаяся там в музыкальной школе. Я очень хотела научиться играть на домбре и попросила ее выучить со мной только один кюй Курмангазы – «Келимшек». Желание играть было настолько сильным, что я закрывалась в комнате и монотонно бренчала, несмотря на возмущение сестры, которой приходилось за меня делать работу по дому. Мне было тогда 10 лет, но, как и у сестер, были свои обязанности по хозяйству.

Обучению игре на домбре предшествовала моя болезнь. Я простыла, и папа, придя с работы, спросил, что мне купить. Я тут же выпалила: «Домбру!» Папа цокнул языком и на следующий день привез такой красивый перламутровый аккордеон бирюзового цвета. Я очень любила музыку, у меня загорелись глаза. Тут же схватила инструмент, развернула, а свернуть не смогла. Не хватило сил: «Папа, хочу домбру!» И папа купил.

Я очень быстро освоила инструмент, выучила кюй Курмангазы и все остальное уже потом играла на слух. И так делаю до сих пор, играя так, как хочу. Пою тоже в зависимости от состояния души. Иногда мне дирижер оркестра говорит: «Вы в прошлый раз не так пели». Не спорю. В следующий раз я вообще буду петь по-другому, тем более что столько есть очень красивых песен, которые сейчас не поют. Мне хочется, чтобы они звучали и их не забывали, потому что в них заложена мудрость народа. Эта музыка будит природу нации, понимаете? Это все равно что палитра осени за окном: естественная, жизнеутверждающая, не оставляющая никого равнодушным.

Пою с детства

Впервые я вышла на сцену, когда мне было два года. На День защиты детей в Чаяне на открытой площадке был концерт. Я пела песню «Огонек»: «Огонек, огонек, ты свети мне в пути». Закончив, я спустилась по лестнице, а с другой стороны поднялась еще одна девочка и стала петь. Я вдруг решила спеть еще и песню на казахском языке «Камажай» и вернулась на сцену. Не дожидаясь, пока допоет девочка, запела тоже. Так и пели в два голоса: она свою песню, я – свою. А когда допели до конца, сидевший в первом ряду первый секретарь райкома партии, мой будущий тесть, сказал буквально следующее: «Не все, кто громко кричит, артисты. Эта девочка будет артисткой!» Его слова оказались пророческими.

Когда в феврале 1976 года, будучи студенткой Алматинского мединститута, я впервые появилась на экране телевизора, меня сразу же зачислили в консерваторию и эстрадную студию. Можете себе представить – в середине учебного года. Это была сенсация. Для меня же пение было вполне рабочим состоянием: я пела, играла на домбре, получая от всего этого удовольствие. Совмещать учебу было не просто. Какое-то время я разрывалась между тремя учебными заведениями. Мама все время повторяла: «Артистка – это не профессия. Брось эту затею, забудь. Ты должна быть хирургом».

На сцене – комфортнее

Моя мама была медсестрой. В Чаянской больнице она ассистировала известному хирургу, насколько я помню, он был из числа репрессированных. Затем он переехал в Москву, возглавлял там институт нейрохирургии. Мама была влюблена в его руки. И для себя решила, что хирург – лучшая профессия на земле и я должна им стать. Из четырех сестер у троих медицинское образование. Врачами все мы стали по настоянию мамы.

В первый год после школы я не поступила в медицинский институт, устроившись работать лаборантом. Особого рвения учиться на врача у меня не было. Я всегда мечтала стать прокурором, имея обостренное чувство справедливости. Или филологом. Я окончила русскую школу, но с детства обожала говорить на казахском языке, ощущая необъяснимое притяжение. Кстати, три мои сестры так и не заговорили на казахском языке.

Провал экзаменов в медицинский мы с старшей сестрой, которая уже была студенткой, «отметили» походом в кинотеатр. Там как раз показывали фильм «Каждый день доктора Калинниковой». Я упала в обморок от одного только вида крови на экране. То же самое повторилось, когда начался в институте курс хирургии. Мы наблюдали за ходом операции через стекло иллюминатора, и когда доктор сделал разрез, у меня подкосились ноги, я буквально сползла по стенке, потому что панически боялась крови и не хотела быть хирургом. Уже в те годы я интуитивно чувствовала, что это мне не пригодится.

Выйдя замуж, хотела бросить медицинский институт, но мама не позволила. В итоге я проработала по специальности порядка 5 лет, и все же оставила профессию, которой училась 7 лет. Совмещать работу даже на полставки с поездками для выступлений на концертах было сложно. Решение уйти из медицины я впервые озвучила на юбилее мединститута. Я так расчувствовалась, что посвятила своим преподавателям и альма-матер стихи на казахском языке – искренние, проникновенные. Многие интересовались, где я работаю, посыпались предложения помочь продвинуться по карьерной лестнице. И тут я всех огорошила, заявив, что ухожу из медицины. И объяснила тем, что на сцене чувствую себя гораздо комфортнее, чем в белом халате.

В начале 90-х годов меня включили в состав делегации для поездки в английский город Стивенэйдж – побратим Шымкента. Там я сыграла на домбре. Без особых эмоций, полагая, что, здесь не знают культуру нашей страны и кюй просто не поймут. Но реакция была настолько бурной, что я решила спеть, вложив душу в исполнение народной песни под домбру. Удивлению чопорных англичан не было предела: как это на двух струнах можно издавать такие звуки?! Их реакция заставила меня по-иному взглянуть на то, что мне доставляло истинное удовольствие. Раньше мне казалось, что мое исполнение – не такое уж великое искусство, а мои выступления пользуются популярностью у слушателей только потому, что я пою их родные народные песни.

Тамаша!

В медицинском институте был клуб «Медик», в котором проходили встречи с акынами, писателями. Как-то к нам в гости пришла автор поэмы «Маншук» Марьям Хакимжанова, отмечавшая 70-летний юбилей и 50-летие творческой деятельности. Мне предложили на встрече спеть под домбру для гостьи. Я согласилась, попросила потом у нее автограф. Марьям Хакимжанова не просто расписалась, а дала мне целое благословение, отметив мое виртуозное владение домброй и блестящее знание казахского языка. И тут же пригласила выступить на торжестве в Союзе писателей. Славянка, играющая на домбре и поющая казахские народные песни, привлекла внимание. Там-то меня и приметили представители Гостелерадио, пригласив сниматься на телевидение.

Более 30 лет я на сцене и нахожу все новые и новые песни, которые сейчас не поют. Они звучали, когда я была ребенком, и мне хочется успеть все их пропеть, чтобы они не ушли в забытье, чтобы они звучали, их слушали, любили и, подхватив на сцене, пели.