Идея автономии

Идея казахской автономии возникла не вдруг и не благодаря Февральской революции 1917 года. Она родилась раньше, чем даже первая русская революция 1905–1907 годов, и ее истоком стало общественно-политическое течение Сибирское областничество, возникшее среди сибирской интеллигенции в середине 60-х годов ХІХ века. Одним из идеологов и основателей его был Григорий Потанин, русский ученый, общественный деятель, близкий друг и единомышленник двух выдающихся представителей Великой степи, причем разных эпох и поколений, – Чокана Валиханова и Алихана Букейхана.

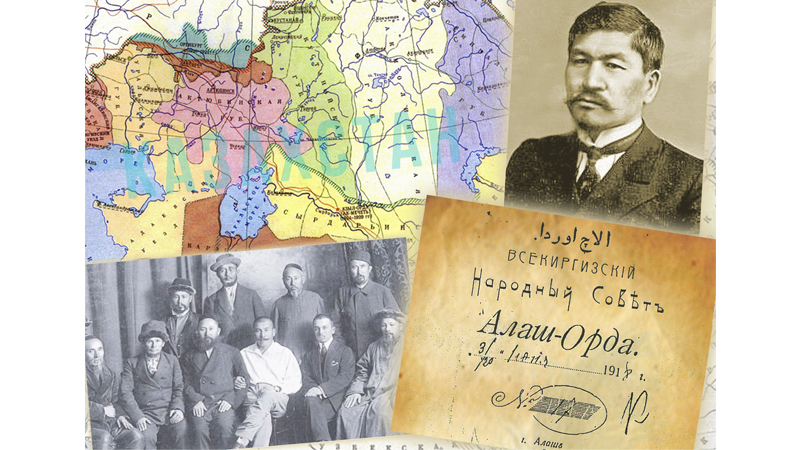

Казахское национальное движение «Алаш» изначально сформировалось в 1905 году в виде нового течения областничества, его организатором, теоретиком, пропагандистом и лидером был Алихан Букейхан. Лидеры казахского областничества рассматривали возможные варианты – пессимистический и оптимистический, в зависимости от развития революционного движения в России. Согласно пессимистическому сценарию, казахский народ может добиться автономии вместе с Сибирью и в ее составе. Этот вариант, судя по всему, был предусмотрен на случай, если Россия перейдет из самодержавия в конституционную монархию. Сценарий оставался актуальным даже после Февральской революции.

Но усиливающийся политический кризис в России, приведший к свержению Временного правительства и захвату большевиками центральной власти, вынудил лидеров партии «Алаш» пересмотреть намеченный путь национального освобождения через областную самостоятельность в структуре государственной власти России на общенациональную автономию.

На официальном уровне эта позиция была отражена в проекте программы партии «Алаш» в ноябре 1917 года. В ней отмечено, что Россия должна стать федеративной республикой, состоящей из равноправных государств, выражаясь современным термином – субъектов федерации. Одним из них должна быть «автономия киргиз» (казахов. – Авт.), слагающаяся из казак-киргизских областей. Очевидно, что лидеры «Алаш» под «автономией» подразумевали государство казахов, являющееся по форме правления республикой, но с ограниченными суверенными правами из-за вхождения в союз равноправных государств.

При этом нужно обратить внимание, что Казахстан, то есть автономия Алаш, не входит в состав России, а вместе с ней и другими субъектами на добровольной основе образует союз государств по наглядному опыту США (наименование The United States of America (USA) дословно и по смыслу переводится как Союз Государств Америки, а не как Соединенные Штаты Америки) – то есть федерацию под названием Российская федеративная республика.

Опыт США по инициативе лидеров «Алаш» (Букейхан, Марсеков) подробно обсуждался на том же І Сибирском съезде в Томске, завершившемся за неделю до большевистского путча. «Я представляю себе нашу Российскую республику в виде только федерации штатов, – заявил Букейхан на съезде. – Ведь для того, чтобы штат существовал, нужно, чтобы были или хозяйственные общие признаки губернии, которая может быть соединена в один штат, или этнографические... Почему не может составить один штат наша Прибалтийская губерния, губернии центрально-промышленного района, губернии Тамбовская, Орловская. Вот я и представляю, что если наша Российская республика разобьется на отдельные штаты, от этого только получится счастье людей, которые живут в Российской республике».

Автономный характер государств, образующих союз, выражался в добровольном ограничении суверенных прав каждого из них путем учреждения наднациональных государственных органов в виде президента, государственной думы (парламента) и правительства, которые наделялись бы правомочиями решать общефедеральные задачи. При такой конструкции федеративного государства автономия народов бывшей царской империи получила бы, по замыслу лидеров «Алаш», возможность государственного развития, не разрывая исторически сложившихся хозяйственно-экономических и социокультурных связей с Россией. Эти замыслы элиты «Алаш» свидетельствуют, что они изучили опыт и практику развитых демократических стран – США, Великобритании, Канады, Австралии.

В статье «Туркестан», опубликованной в апреле 1917 года в связи с формированием Туркестанского комитета по управлению Туркестаном с предоставлением ему полномочий по определению его автономного статуса, Букейхан снова затронул тему доминиона. Проанализировав состав и личности каждого из членов Турккомитета (4 из 9 – видные представители тюрко-мусульман России, бывшие депутаты Государственной думы І, ІІ и IІІ cозывов), он предположил, что получение Туркестаном статуса доминиона вполне реально.

Заметим, что этот статус предоставлен таким колониям Великобритании, как Австралия, Канада и Оранжевая республика, которые обладали всеми атрибутами суверенного государства. «Судя по всему, – резюмировал Букейхан в статье, – после Учредительного собрания Туркестан станет суверенным государством».

Вот что заявлял Букейхан в своих показаниях следователю НКВД в августе 1937 года: «На нас, избранных в Учредительное собрание членов (партии) «Алаш», падала задача добиться объявления автономии Казахстана. Движение за автономию имело место и в других национальных областях. Наша партия «Алаш» блокировалась с другими национальными партиями (Татарстана, Башкирии). Основой этих блоков было совместное требование от Учредительного собрания автономии национальных областей в составе Россиийского государства путем договоренности с российскими партиями».

В условиях безвластия

Разгон Учредительного собрания означал, что 6 января 1918 года Россия лишилась последней легитимной власти. Безвластие в стране предоставило Республике Алаш полный суверенитет. И Алаш Орда, уполномоченная курултаем «вести переговоры о блоках (союзах, альянсах) с другими автономными соседями», в течение 1918–1920 годов осуществляла самостоятельную – суверенную внешнюю политику, ведя переговоры в условиях гражданской войны по вопросам о взаимном признании, военно-политическом союзе и совместной борьбе против советской власти.

При этом Совет Алаш Орды в своей внешней политике проявлял как твердую, незыблемую позицию в отстаивании национальных интересов Республики Алаш и верность постановлению ІІ Общеказахского курултая, так и достаточную политическую гибкость, готовность к компромиссам. Эта позиция Алаш Орды особенно ярко проявилась при первых же внешнеполитических переговорах, причем с советской властью, которую они не признавали изначально.

Однако в условиях безвластия, а также с целью защиты, сохранения возрожденного государства Алаш Орда в марте-апреле 1918 года вступила в переговоры с советской властью, причем по инициативе большевиков. Но, как позднее отмечал Алихан Байтурсынулы в статье «Революция и киргизы», «переговоры эти были скоро прерваны полным молчанием в ответ на предложенный Алаш Ордой проект условий соглашения».

После срыва переговоров Алаш Орда оказалась перед сложной дилеммой: во что бы то ни стало возобновить переговоры с большевиками и вступить с ними в союз, либо найти другого союзника и совместно с ним противостоять советской власти. Иного пути не было.

Такой союзник появился лишь летом 1918 года. 8 июля в Самаре был объявлен Комитет членов Учредительного собрания (КомУч) – первое претендовавшее на статус всероссийского антибольшевистское правительство в период гражданской войны. 24 июня Алаш Орда телеграммой известила все сохранившиеся областные и уездные казахские комитеты и управы (Уральский, Тургайский, Семипалатинские, Семиреченский, областные, Зайсанский, Усть-Каменогорский, Каркаралинский и другие уездные) о том, что с 24 июня 1918 года в гор. Алаш (временный административный центр Республики Алаш. – Авт.), согласно постановлению ІІ Общеказахского съезда, приступила к исполнению своих обязанностей. Эту телеграмму следует признать официальным провозглашением Республики Алаш. В телеграмме также сообщалось о том, что Алаш «находится в союзнических отношениях с Сибирской и Башкирской автономиями».

Кроме того следует признать, что телеграфное сообщение было единственным средством коммуникации, посредством которого могли быть обнародованы официальные сообщения. Поэтому не могут не удивлять заявления некоторых современных ученых, как отечественных, так и зарубежных, о том, что автономия Алаш не была официально провозглашена, и, следовательно, она якобы не существовала, функционировало лишь правительство Алаш Орда. Тогда возникает естественный вопрос: чье же это правительство? Ведь по логике государственного строительства любое правительство – это высший исполнительный орган суверенного государства. Значит, признав Алаш Орду правительством, нужно назвать государство, чьи задачи оно исполняет.

Об историческом факте его создания свидетельствует состоявшийся в декабре 1917 года ІІ Общеказахский курултай, который с точки зрения теории государства и права следует считать не иначе как учредительным, а принятое им постановление об образовании Казахского государства в форме автономной республики – легитимным. Официальное провозглашение его образования, что для ряда историков послужило веским основанием отрицания существования государства Алаш, в действительности же является лишь информационным сопровождением, которое не имеет и не может иметь никакой юридической силы. Поскольку не содержит и не может содержать новых правовых положений, расширяющих или сужающих правовой статус (смысл) принятого акта, каковым является решение общенационального курултая.

Деятельность Совета Алаш Орды, проходившая в условиях гражданской войны, была в значительной степени нацелена на решение военно-оборонных задач. Элементы самостоятельной государственности наращивались неравномерно. Среди государственных институтов (органов) приоритетным был орган национальной самообороны (безопасности). Созыв Высшей законодательной ветви власти (национальный парламент), для формирования которой потребовалось бы провести всеобщие выборы, даже теоретически был невозможен в условиях войны.

Правовое регулирование осуществлялось частично собственными постановлениями Алаш Орды, частично законами и декларациями свергнутого Временного правительства России. Например, из постановлений Алаш Орды, регулирующих правовые аспекты автономии от 24 июня 1918 года, можно привести следующие.

Первое постановление «Об отношении к законодательству Советской власти» гласило: «Все декреты, изданные Советской властью на территории автономной Алаш, признать недействительными».

Следующим постановлением была заложена основа нормативно-правовой базы самой Алашской Республики, установлены четкие рамки полномочий и функциональных обязанностей центрального Совета Алаш Орды, его областных и уездных отделов, местных органов самоуправления (земств), а также была создана система налогооблажения, учреждены специальный казахский суд и следственная комиссия для разбора дел казахских большевиков, назначены члены суда и следственной комиссии. Сбор налогов, установленных Общеказахским курултаем 5–13 декабря 1917 года в Оренбурге, а также других налогов, которые могут быть установлены Алаш Ордой, был возложен на областные советы Алаш Орды.

Постановлением от 22 октября был учрежден и немедленно введен в действие в областях казахский суд. Согласно пункту 5 постановления, Алаш Орда «впредь до издания новых законов признала действующими на территории автономии Алаш законы и декларации сверженного Временного правительства о свободах совести, слова, печати, собраний, союзов и неприкосновенности личности». Эти нормы – яркое свидетельство того факта, что Республика Алаш являлась демократическим государством.

Государство де-факто и де-юре

Таким образом, признаки, характерные для состоявшегося государства, в Республике Алаш были представлены в начальной стадии (форме), имеющей потенциал для трансформации в полноценное суверенное государство. Алаш Орда в качестве правительства, т. е. высшей исполнительной ветви государственной власти, сумела подняться до уровня самостоятельного политического института на территории России наравне с другими самопровозглашенными всероссийскими (КомУч, Уфимская директория, Временное всероссийское правительство Колчака), национально-территориальными (Украина, Азербайджан, Башкирия и другие), областными (Сибирь) правительствами, не признававшими над собой верховной власти. Тем самым она являлась носителем суверенитета независимого Казахского государства.

По стечению обстоятельств Республика Алаш как суверенное государство просуществовала исторический миг – чуть более двух лет. Но это не принижает ее непреходящую историческую роль и значение. В лице Алаш было восстановлено единое Казахское государство, и оно стало формироваться не в виде автономии, как это отражено в трудах отечественных и зарубежных ученых, так как автономное государство предполагает федерацию, субъектом которой оно является. Россия еще не была федерацией.

Более того, к концу 1917 года, когда была образована Республика Алаш, на территории России уже отсутствовала единая легитимная государственная власть. Россия сохранилась как страна, но утратила унитарность. Важно особо подчеркнуть, что из новообразованных автономий лишь Алаш предполагала в обозримом будущем отделиться от России в независимое национальное государство.

Об этом свидетельствует статья, опубликованная в период гражданской войны, в которой Букейхан высказался предельно открыто: «Если выстоим, впереди нас ждет величайший праздник. Если не сейчас, то в недалеком будущем сын Алаш создаст суверенное независимое государство».

Поэтому следует однозначно признать, что лидеры «Алаш» ставили своей целью сперва создать автономию в составе предполагаемой Демократической федеративной республики России, но по воле политических обстоятельств де-факто вышли за пределы идеи автономии и занимались формированием основ суверенного казахского национального государства. Была определена территория юрисдикции и административная власть на местах, взымались налоги, издавались правовые акты. Как верно отметил исследователь истории Алаш Кудайбергенов, «автономия Алаш имела определенный суверенитет, который в новых изменяющихся условиях в регионе находился в состоянии постоянной трансформации».