Стремление к взрослости

2807

Илья Пащенко

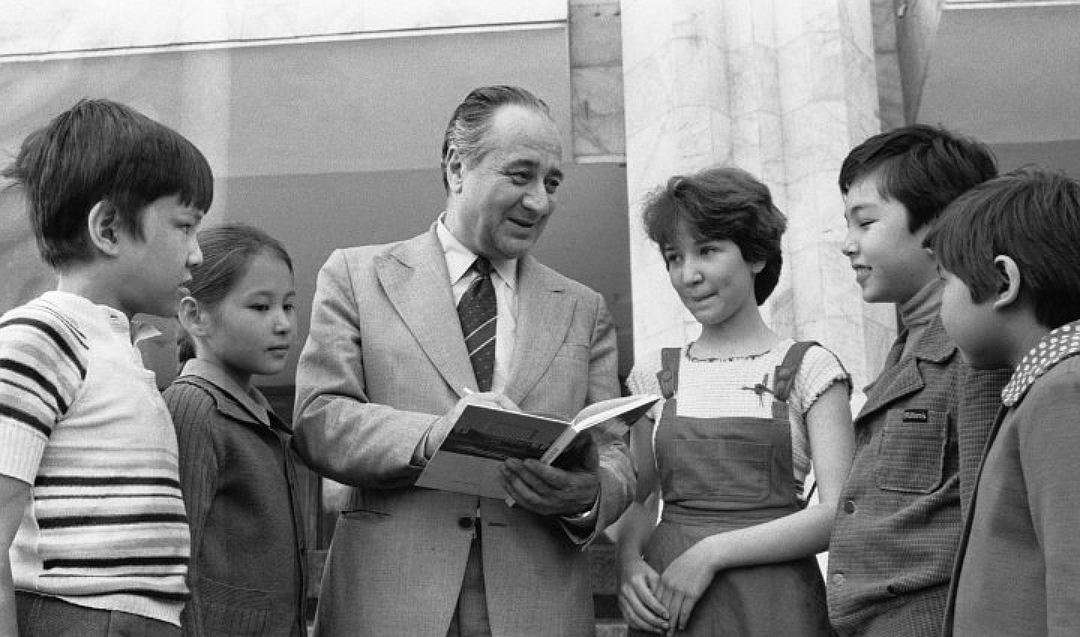

В нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения классика детской литературы Анатолия Алексина