Алексеевская стоянка – уникальный памятник археологии, по силе энергии сравнимый с Аркаимом

Случайное открытие

Алексеевский культурный комплекс, в простонародье называемый Алексеевской стоянкой, – археологический памятник эпохи поздней бронзы, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры. Он входит в так называемый Андроновский археологический пояс, раскинувшийся от юга России до севера Казахстана и вплоть до Закавказья.

Найден он был еще в начале прошлого века. Как и все великие открытия, Алексеевский комплекс обнаружили случайно. Его первооткрывателем стал советский студент-геолог Соколов, который в 1921 году приехал на летние каникулы к родственникам в поселок Алексеевка и однажды, прогуливаясь по левому берегу реки Тобол, увидел, как вода вымывает остатки керамики и бронзовых украшений. Свои находки он привез на кафедру в Кустанай, но как раз в это время шла гражданская война, так что великое открытие было отложено в долгий ящик.

«Вскрыла» его уже спустя десять лет археолог Ольга Кривцова-Гракова, которую вместе командой ученых делегировали из Москвы, чтобы исследовать место уникальных находок в рамках открывшейся тогда государственной программы по изучению культуры национальных окраин.

Копать пришлось долго – семь сезонов. Оказалось, что в непосредственной близости от археологического памятника расположено действующее мусульманское кладбище, и чтобы не наткнуться на недопонимание со стороны местного населения, археологи изучали Алексеевскую стоянку очень осторожно.

Впрочем, первый же год полевых работ принес колоссальные результаты: ученым удалось обнаружить андроновское кладбище, состоящее из 21 захоронения.

– Две могилы были уникальны. В одной из них был найден скелет женщины с богатым погребальным инвентарем. В другой, которая находилась в самом центре кладбища, – также скелет женщины, но его длина достигала 1 метра 85 сантиметров, при том, что максимальный рост человека андроновского периода составлял 1 метр 40 сантиметров. И самое интересное, что у нее стояло по два кувшина жертвенной пищи в изголовье и в ногах. Обычно андроновцы ставили по одному. По всей видимости, эта женщина имела определенное положение в обществе. Возможно, она была жрицей или же женой правителя этого поселения. Любопытно, что ее череп очень хорошо сохранился. Его увезли в Москву, где советский антрополог Герасимов восстановил внешний облик этой женщины, – рассказал научный сотрудник Рудненского городского историко-краеведческого музея Александр Кургузкин.

Последующие сезоны раскопок стали не менее щедрыми. Сначала археологи обнаружили жилища (площадь самого маленького достигала 125 кв. м, а большого – 450 кв. м), а затем и жертвенный холм, расположенный между кладбищем и городищем.

Жертвенный холм представлял собой огромную насыпь высотой в четырехэтажный дом с небольшим отверстием в самом верху, где, предположительно, была установлена фигура какого-то идола, а у подножия – более 30 кувшинов с остатками животной пищи. Очевидно, что жившие в то время люди приносили жертвы в виде зерна, мяса и молока и обращались к высшим силам, прося о чем-то своем.

Алексеевскую стоянку копали трижды. Ее первый исследователь Ольга Кривцова-Гракова не успела завершить начатое дело до конца, началась Великая Отечественная война. Затем объект привлек внимание ученых уже в послевоенные годы, но великих открытий больше сделано не было.

Весомую долю ценных находок археологи увезли с собой в Москву. Эти экспонаты по-прежнему являются частью экспозиции Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади в столице России. Некоторые находки достались Алматинскому музею, часть хранится в историко-краеведческом музее Костаная, и лишь некоторые экспонаты украшают стенды Рудненского городского музея.

Уникальный, но утраченный

Алексеевская стоянка считается уникальным памятником. Все оттого, что здесь в одном месте было обнаружено сразу три объекта – городище, могильник и жертвенный холм. По сей день человечеству не известно больше ни одного памятника эпохи поздней бронзы, где одновременно было бы найдено такое разнообразие. К примеру, под Лисаковском, расположенном также на территории Костанайской области, археологи обнаружили комплекс из поселения и семи могильников, принадлежащих человеку андроновского периода, а вот в известном всему миру Аркаиме – только городище.

При этом любопытен факт: если следовать от Алексеевской стоянки прямо на восток, то упрешься в Аркаим. Ученые считают, что это свидетельствует о том, что именно на этой территории состоялось первое великое переселение народа с одинаковыми культурными признаками индоариев – потомков степных андроновцев.

– Впервые именно на этих территориях был обнаружен один из элементов культуры – свастика, изображенная на керамике. Причем ее правильное название – соовастика. Она была нанесена не в виде четырех букв «Г», что мы ассоциируем с фашизмом, а в виде четырех семерок. И именно в таком виде этот элемент считается хорошим знаком – символом солнца. Затем свастика была у славян на деньгах Временного правительства, в частности, на 250-рублевой купюре. К огромному сожалению, не найдено ни одного письменного источника андроновцев. Поэтому многое мы можем только предполагать. Подтверждения или же опровержения каких-либо гипотез мы уже вряд ли когда-то найдем, – говорит Александр Кургузкин.

Впрочем, есть и неопровержимые факты. Среди них – убеждение, что подобные объекты древние люди строили в так называемых местах силы – источниках светлой энергии.

– Алексеевская стоянка по силе напоминает Аркаим. Это ведь родственные объекты. Если взойти на вершину жертвенного холма, чувствуется, как все твое тело наполняется энергией, и сразу становится тепло на душе. В советскую пору на протяжении многих лет туда перед экзаменами приходили студенты. Они приносили печеньки, конфетки и просили хорошие оценки. И когда сдавали экзамены хорошо, они действительно верили, что это и впрямь мощный сакральный объект, – продолжает Александр Кургузкин.

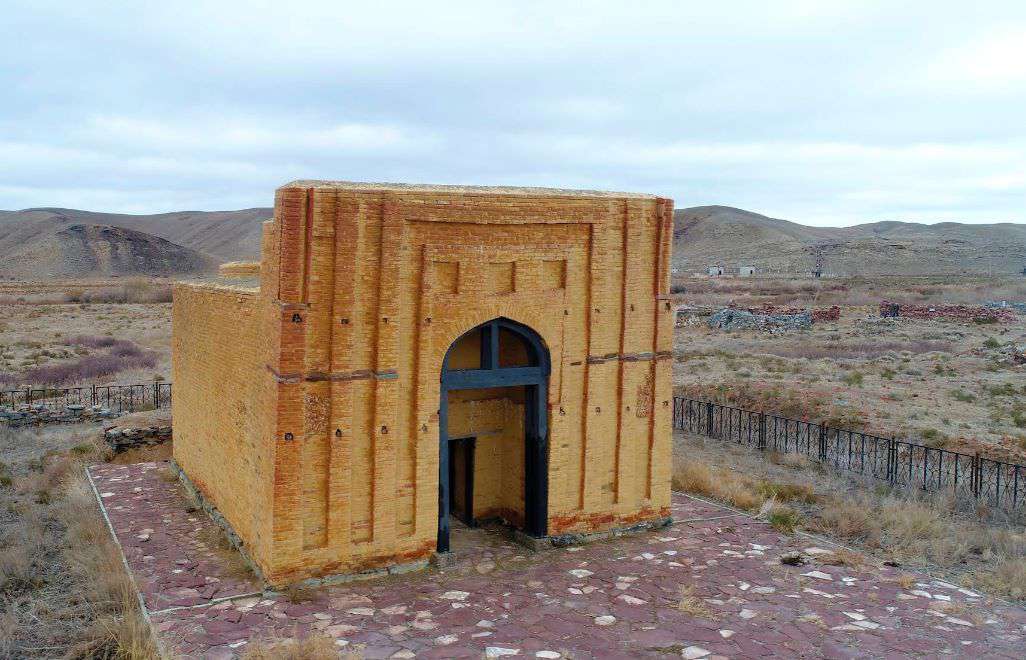

Но шли годы. И со временем практически все раскопы Алексеевского культурного комплекса сровняли с землей. Нынче на месте найденного в прошлом веке древнего могильника вырос район МЖК, а на смену древнему городищу пришел гаражный кооператив. И только жертвенный холм по-прежнему служит напоминанием того, что в III тысячелетии до нашей эры на этих землях жили и трудились андроновцы. Правда, время берет свое, и холм жертвоприношений не уцелел в своем первозданном виде. Сегодня он находится в руинированном состоянии.

Об уникальности объекта сейчас напоминает лишь небольшой обелиск, где имеется надпись на двух языках, сообщающая о том, что это жертвенный холм и когда он был обнаружен.

Из всего же ограждения комплекса, которое ранее представляло собой порядка 30 бетонных плит, ныне осталось только две.

Разговоры о восстановлении уникального памятника древности ведутся на протяжении уже многих лет. Вот только сложность заключается в том, что утеряно точное описание жертвенного холма, без которого невозможна даже приблизительная реконструкция объекта.