На виражах судьбы

1129

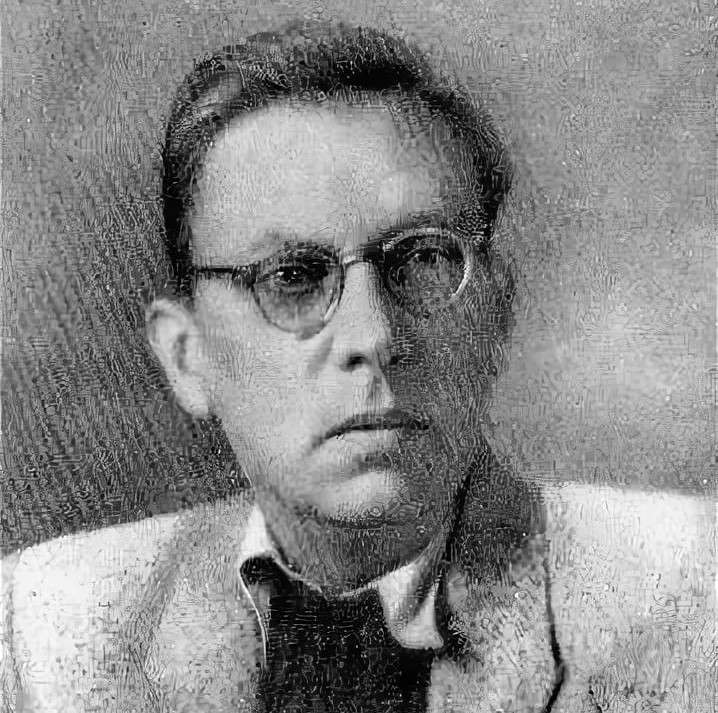

Илья Пащенко

В нынешнем году исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося писателя Петра Павленко