Место притяжения

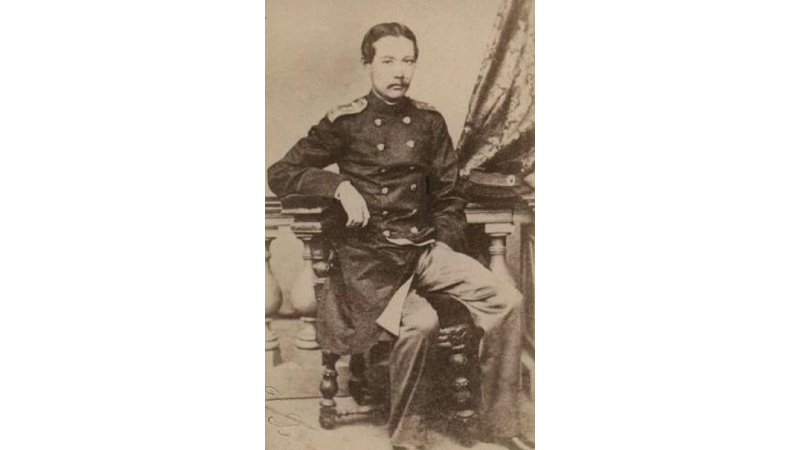

Ученый-востоковед, географ, фольклорист, просветитель Мухаммед-Ханафия (Чокан) Чингисович Валиханов (1835–1865) был из рода чингизидов, султаном Среднего жуза. Получил образование в Сибирском кадетском корпусе, стал штабс-ротмистром, путешественником и разведчиком Генерального штаба Российской императорской армии. О короткой жизни Чокана собрана масса документальных свидетельств, написано немало статей и книг. Зачем же писать еще одну? Во вступлении дается пояснение, что одной из причин стала политическая: «Дело в том, что прежние книги написаны в советское время историками, над которыми довлел классовый подход к объяснению больших и малых событий в истории... Вольно или невольно они приписывали Чокану Валиханову излишнюю оппозиционность властям того времени».

К новому изданию автора

подвигли материалы, обнаруженные им в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ташкента и Алматы. «По ходу поиска я обнаружил сведения из жизни Чокана и в целом семьи Валихановых, которые никогда не публиковались», – пояснил профессор Ермекбай.

Некоторые новые сведения касаются братьев и сестер Чокана. Рассказывая о них, профессор посчитал уместным начать с истории усадьбы Валихановых. Там прошла большая часть детства Чокана Чингисовича, «умнейшего из киргизов (казахов. – Авт.)», как записал о нем в дневнике этнограф генерал-лейтенант царской армии Александр Гейнс.

В наследственное владение землей в урочище Сырымбет, бывшей ханской ставкой, ханша Айганым вместе с сыновьями вступила в 1821 году после смерти мужа – хана Среднего жуза Вали. Усадьба, построенная по указу императора Александра I в урочище Сырымбет, стала местом притяжения для интеллигенции того времени: здесь часто проводились айтысы, выступали акыны-импровизаторы Биржан-сал и Акан серi, кобызист Курумбай Кангожин, певец Коке Альжанов. Сюда непременно заезжали русские путешественники, ссыльные ученые, инженеры-геодезисты. В разные годы гостили декабристы, поэт-петрашевец Сергей Дуров, студенты – друзья внуков ханши Айганым.

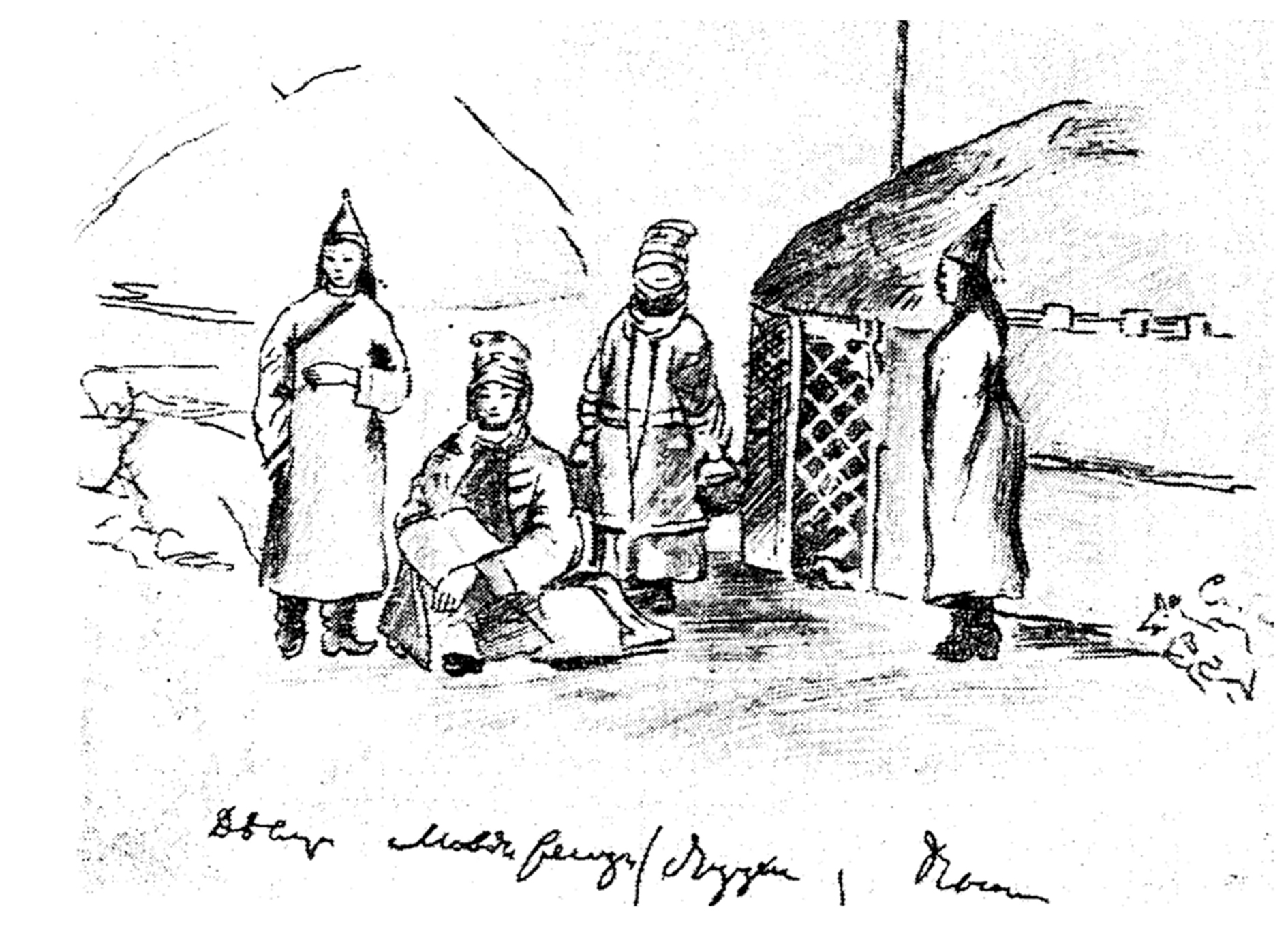

Долгое время считалось, что на сохранившихся и широко известных рисунках Чокана, датированных 1853 годом, изображены внешний вид и планы построек усадьбы его бабушки Айганым. Однако к тому времени усадьбы уже не существовало: она была сожжена повстанцами хана Кенесары Касымова.

Хлебопашество ханши

Ханша Айганым сама следила за ходом строительства усадьбы и в связи с этим вела переписку с царскими чиновниками, где затрагивала еще и политические вопросы. В одном из писем от 21 мая 1825 года к сенаторам, ревизирующим по заданию императора Западную Сибирь, она сообщала, что получила копию царского указа об отводе ей земель в Атагаевской, Худайбердинской, Уваковской и Киреевской волостях. И заодно просила отправить ее на аудиенцию к императору, поскольку желала бы высказать свои просьбы относительно управления Казахским краем. Ханша предлагала избирать в волостные управители только султанов ханской крови, «дабы не управляли... волостями люди простого происхождения, а равно не были пропускаемы на наши места русские люди для рыбного промысла».

После окончания строительства в усадьбе Сырымбет начали заниматься хлебопашеством. Для этого ханша Айганым вновь затеяла переписку, чтобы ей прислали семена, земледельческие орудия и опытного человека для «показания», что и как делать. Омский областной начальник выделил средства на покупку 4 сох, 8 борон, 12 серпов, 40 пудов ржи. Наряду с этим в усадьбу послали казака Антона Лычагина с заданием найти недалеко от усадьбы пригодный для хлебосеяния участок, «поднять» четыре десятины целинной земли и засеять их с помощью местных казахов озимыми. Все это было выполнено в трех верстах от дома.

Пиджак, узкие панталоны и красная феска

Чокан вместе со своими братьями Якубом, Абул-Макаджаном, Махмудом и сестрами Бабыгуль-Джамалей, Рахией и Нуридой родился (по данным некоторых исследователей) еще до прибытия их отца Чингиса Валиевича Валиханова в усадьбу. Информация о том, что у сына хана Вали – старшего султана майора Чингиса Валиханова – и его жены Зейнеп Чормановой уже были дети до переезда в урочище Сырымбет, содержится в сведениях волостных управителей, биев и старшин Кушмурунского внешнего округа от 29 июня 1850 года. Остальные дети Чингиса Валиевича – Сакып-Керей (Козыке), Апия и Нурмухамед – родились в Сырымбете.

В ряде документов есть сведения о братьях Чокана. В письме отца семейства Чингиса Валиевича от 19 сентября 1860 года, адресованном сыну Чокану, он интересуется младшим сыном Макы, обучавшимся в Петербурге, и просит передать его фотографию. А также сообщает, что у Якуба (другой младший брат Чокана) родился сын, которому дали имя Жан-Мухаммед.

О детях Чингиса Валиевича оставил свои впечатления друг Чокана – однокашник по Сибирскому кадетскому корпусу, исследователь и путешественник Григорий Николаевич Потанин. «Когда наши телеги переехали реку и поднялись на террасу, из дверей юрты вышел прилично одетый мужчина лет около сорока, красивой наружности, с важной осанкой и меланхолическим взглядом; это был Кокуш, – писал Григорий Потанин. – Он был одет почти по-европейски, на нем было летнее платье, пиджак и узкие панталоны, только красная феска придавала его фигуре вид мусульманина… Через несколько минут из другой юрты пришел Якуб, старший сын султана Чингиса, и разговор оживился. Якуб был одет совершенно в такой же костюм, как и Кокуш. Это, очевидно, была киргизская мода конца XIX столетия».

Школа на Гороховой улице

В ауле Валихановых Григорий Потанин встречался еще с Махмудом и Абул-Макаджаном (Макы), младшими братьями Чокана: «Я познакомился с остальными двумя сыновьями султана Чингиса. Один из них – Махмуд… Я сделал ему визит, и мы потом часто виделись. Мне было очень приятно с ним познакомиться, так как он прекрасно говорил по-русски. Султан Махмуд окончил курс, как и Чокан, в кадетском корпусе, учился потом немного в Петербурге, служил на военной службе, дослужившись до чина поручика, вышел в отставку и теперь живет в степи, кочует и занимается сельским хозяйством…»

О Макы он писал следующее: «Маке верхом на лошади выехал нам навстречу. Его юрта стояла в нескольких саженях от усадьбы, на окраине березовой рощи. Маке получил образование в школе глухонемых в Петербурге на Гороховой улице (он глухонемой). Потом служил в разных канцеляриях в Петербурге и Омске (в Петербурге он прожил одиннадцать лет), так что из всех сыновей султана Чингиса он был самый обруселый. Мне говорили, что, когда он наезжает зимой в Кокчетав, в русском клубе его принимают как приятного гостя; его любят там за общительный характер и галантное обращение. К сожалению, я не владею искусством говорить знаками с глухонемыми и потому не мог ближе сойтись с Маке, но когда я ехал из Кокчетава... то подумал, что если я с кем из четырех живых братьев заведу наиболее откровенные связи, то именно с Маке».

В новой книге сообщается о том, что Абул-Макаджан (Макы) учился в Петербургском художественном училище глухонемых с 1855 по 1864 год. По воспоминаниям Магмуры Асфандияровой, правнучки Сакып-Керея (одного из младших братьев Чокана), ее родители видели нарисованные Макы пейзажи, портреты матери, братьев и других родственников. Увлекался он декоративно-прикладным искусством, его работы демонстрировались на выставке III Конгресса ориенталистов в 1876-м в Петербурге. Как вспоминала Магмура, у ее матери сохранилось несколько деревянных шкатулок разных размеров с ажурным казахским орнаментом, сделанных Макы, а его палисандровый ящик с двойным дном хранится в семье его внука Шоты Идрисовича Валиханова, заслуженного архитектора РК.

«Играла на ушах лошади»

В книге приводятся и другие воспоминания Магмуры Асфандияровой о братьях Чокана. Например, о том, что именно Махмуд в 1906 году передал в Императорскую публичную библиотеку в Санкт-Петербурге (ныне Российская национальная библиотека) письмо

Ф. М. Достоевского от 1856 года, адресованное Чокану. Нередко Махмуду приходилось вставать на защиту интересов малоимущих, за что он считался неблагонадежным и находился под надзором полиции. От ареста его выручал однокашник по кадетскому корпусу – историк Георгий Катанаев. Когда Махмуд умер, газета «Казах» 22 февраля 1916 года опубликовала некролог, в котором отмечались его заслуги перед народом, а также упоминались родители, воспитавшие столь талантливых и справедливых детей.

Одаренным от природы был и Сакып-Керей (Козыке) – своими стихами и мелодиями он буквально очаровывал родных и знакомых. По воспоминаниям его дочери Белыгул-Жамал (матери отца Магмуры Асфандияровой), Козыке часто брал на прогулку своих и аульных детей и играл им на кобызе, сыбызгы и домбре. Среди его произведений особенно известна песня «Қозыкенің аманаты», посвященная памяти брата Чокана. Согласно народной молве, Козыке дружил с известным в степи певцом Аканом серi, который вдохновенно исполнял его песни и музыкальные произведения. Козыке ушел из жизни молодым. По словам Магмуры Асфандияровой, все его песни наизусть знал ее отец (внук Козыке), который исполнял их на пианино, аккордеоне и гитаре. Автор книги выразил сожаление, что музыкальное наследие Козыке до сих пор не стало объектом исследований казахстанских музыковедов.

Сестра Чокана – Нурида – заслуживает отдельного внимания. По воспоминаниям Магмуры Асфандияровой, она с детства отличалась отчаянным характером и ловко ездила верхом, как говорят казахи, «играла на ушах лошади». А еще ее отличала природная красота: фигура, высокий рост, длинные косы до пят, большие карие глаза. О независимом характере девушки свидетельствует история ее любви к Садвокасу – племяннику ее матери Зейнеп Чормановой. По иронии судьбы, Нурида впервые увидела Садвокаса в день сватовства к ней нареченного жениха. Влюбившись с первого взгляда, своенравная девушка не желала скрывать своих чувств. Муса Чорманов, отец Садвокаса, не ожидавший такого поведения со стороны дочери своей сестры, вначале сдержанно отнесся, но подкупающая искренность чувств Нуриды к возлюбленному все-таки снискала благосклонность родственников и, в конце концов, их поженили.

Кушмурун, Кунтимес или Сырымбет?

В биографии Чокана Валиханова до сих пор остаются белые пятна. Его биографы спорят о дате и месте рождения Чокана, его возможной поездке в Париж, размолвке с полковником Черняевым и отъезде в аул султана Тезека, причинах скоропостижной смерти. По поводу даты и места рождения Чокана Валиханова есть разные мнения. Многие исследователи считают годом его рождения 1837-й, что не совпадает с официально признанным 1835 годом. По словам автора книги, в настоящее время нет подтверждений о том, что Чокан Валиханов родился в 1837-м, а не в 1835-м, как это зафиксировано в официальных документах. И в подтверждение приводит слова историка Марии Сулейменовны Турсуновой, которая в 1965 году сообщила, что «Институтом истории, археологии и этнографии АН КазССР найдена собственноручная отметка Чокана Валиханова, сделанная мелким почерком наверху первой страницы его формулярного списка: «В ноябре 1853 года мне было 18 лет».

По поводу места рождения Чокана одни ученые утверждают, что он родился в Кушмуруне и нигде более. Другие исследователи местом появления на свет называют местность Кунтимес в Сарыкольском районе Костанайской области, а третьи убеждены, что Чокан родился в Сырымбете.

Остается спорным и сюжет о поездке Чокана в Париж. Приверженцы его поездки во Францию ссылаются на письмо Чокана родителям от 4 ноября 1860 года: «Бог даст, через месяц выеду из Петербурга в Париж, для чего занял деньги у одного человека…» А также на воспоминания семипалатинского друга Федора Достоевского – барона Александра Врангеля (дяди будущего белого генерала Врангеля), который утверждал, что «встречал его в Петербурге и Париже»…

Наилучшее признание

– Для меня Чокан Чингисович Валиханов интересен в первую очередь как исследователь народов Евразии, – продолжил автор книги профессор Ермекбай. – Он был знаком с нарративными источниками, написанными на персидском, арабском и тюркском языках. Свою научную работу он начал, будучи еще воспитанником Сибирского кадетского корпуса. Его увлекали работы русского востоковеда Ильи Березина. Он состоял с ним в переписке и выполнял его поручения в области казахского языка. Во время экспедиции в Семипалатинскую область летом 1855 года в качестве офицера по особым поручениям генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта Чокан Валиханов знакомится с историческими и географическими сведениями этого региона Казахстана. В 1856 году участвует в военно-научной экспедиции полковника М. М. Хоментовского по северным районам Киргизии. Сведения об этой экспедиции, отраженные Чоканом в путевых очерках,

записках, зарисовках, гербариях, коллекциях, остаются актуальными по географическому, биологическому, историческому и этнокультурному содержанию. Он собрал оригинальную орнитологическую и энтомологическую коллекцию, описал флору и фауну Семиречья, участвовал в съемках озера Иссык-Куль. Именно во время экспедиции на Иссык-Куль Чокан впервые записал и перевел на русский язык часть киргизского героического эпоса «Манас» – «Смерть Кукотай-хана и его поминки». Он первым сделал доступным для европейцев эпос «Манас» – золотой клад тюркской цивилизации.

У каждого путешественника есть свои незабываемые походы в экзотические края. Думается, для Чокана таковой стала поездка в Кашгарию в 1858–1859 годах. Он вновь стал первым, кто поведал миру о культуре и народах Центральной Азии, о землях, куда вход европейскому путешественнику был закрыт. Исследователи, изучающие научное наследие Чокана, считают, что главным результатом его поездки в Кашгарию стала работа «О состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухарии)». В российской науке этот труд Чокана стал первой фундаментальной работой, посвященной народам Восточного Туркестана и включившей в себя географический обзор, исторический очерк о народонаселении, правительственной системе Кашгарии.

В предисловии к изданию трудов Чокана Валиханова в 1904 году петербургский профессор Н. И. Веселовский писал: «Как блестящий метеор промелькнул над нивой Востоковедения потомок киргизских (казахских – Авт.) ханов и в то же время офицер русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила нас этих надежд. Он умер от чахотки, не достигнув и 30-летнего возраста…» Это лучшее признание заслуг и памяти нашего соотечественника.