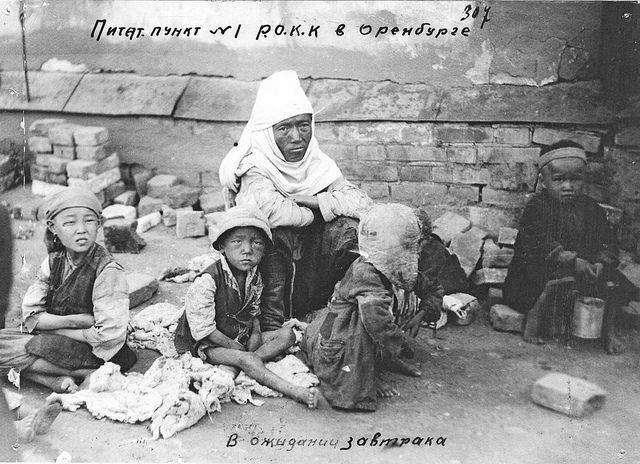

Искусственный голод

3363

Галия Шимырбаева

Голод первой половины ХХ века имел искусственное происхождение, считают историки стран постсоветского пространства