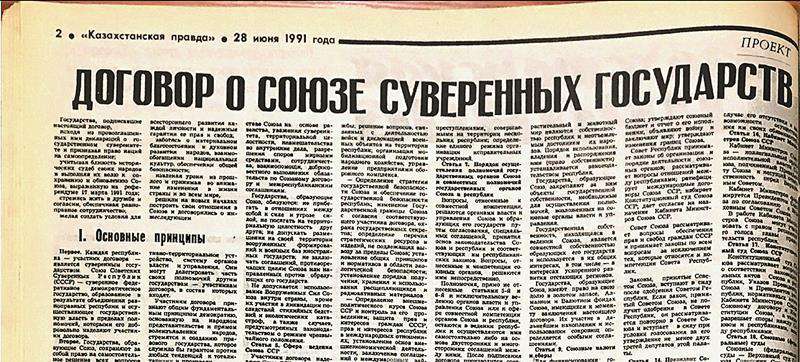

Распад СССР и политическая судьба Казахстана

6159

Еркеш Нурпеисов, кандидат юридических наук, профессор, Мереке Арайлым, магистр юридических наук