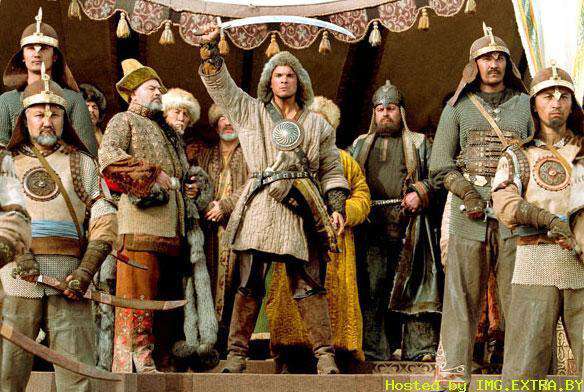

Кинематограф: новая волна

2296

Галия Шимырбаева

Кинематограф в становлении независимого Казахстана и формировании имиджа страны сыграл значительную роль, считают отечественные киноведы и кинокритики.