Ровно 90 лет назад создана самая южная область нашей страны.

Архивы знают всеВот документ, положивший начало новому административному делению. Вторая сессия КазЦИК VIII созыва, состоявшаяся 20 февраля 1932 года, установила, что на территории Казахстана создаются 6 областей, в том числе Южно-Казакская – так изначально назвали новое административное образование. Постановление ВЦИК было утверждено 10 марта 1932 года. Эта дата и считается днем рождения области.

Несмотря на официальное название Южно-Казакская область, в документах местных партийно-советских органов писали «Южно-Казакстанская область». Вплоть до февраля 1936 года, когда в связи с переименованием Казакской АССР в Казахскую АССР изменили и название области на Южно-Казахстанскую. А 5 декабря 1936 года Южно-Казахстанская область вошла в состав вновь образованной Казахской ССР.

В состав самой южной области страны изначально вошли 19 укрупненных районов, включая часть территорий, ныне относящихся к Жамбылской и Кзылординской областям. Но на этом административная реформа не закончилась. Уже через три года районов было два с половиной десятка. Управлять такой махиной было непросто, и 15 января 1938 года из состава Южно-Казахстанской области была выделена Кызыл-Ординская, а 14 октября 1939 года отделилась Джамбулская область.

Чтобы легче было представить, как происходила административная реформа, напомню, что в июне 1924 года было принято постановление ЦК ВКП(б) о национально-государственном размежевании советских республик Средней Азии, по которому территорию края, ранее входившую в состав Туркестанской АССР, воссоединили с КазАССР, в свою очередь вошедшую в состав РСФСР. Тогда же Сырдарьинская область была преобразована в Сырдарьинскую губернию с административным центром в Чимкенте. В ее состав входило шесть уездов: Чимкентский, Аулие-Атинский, Казалинский, Акмечетский, Туркестанский и Ташказахский.

После национального размежевания население области насчитывало 741 976 человек, в том числе европейского – 69 748, коренного населения – 672 228.

И еще один исторический факт: в 1924 году Черняевскому уезду было возвращено его исконное название, он стал именоваться Чимкентским, а его административный центр – город Черняев – Чимкентом.

Из истории известно, что уездным городом Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства с административным центром в г. Ташкенте Чимкент стал еще в 1867 году. Это положило начало его развитию и быстрой застройке нового города, центр которого обрамлялся улицами Садовая (проспект Тауке-хана), Николаевская (Казыбек Би) и сохранившей свое исконное название улицей Туркестанской.

Улицы отличались правильной планировкой, а дома строили на них европейского типа. Здесь селились в основном уездные чиновники и купцы, способствовавшие развитию производства и торговли. Как следствие, уже в первых десятилетиях ХХ века город имел маслобойни, кожевенные цеха, хлопкоочистительные производства, сантонинный завод и прочие производства. Одних только кирпичных заводиков было 15. Столько же кузниц и мыловарен. А мельниц, на которых перемалывали сайрамскую пшеницу, отправляя ее в Ташкент, так и вовсе было под три десятка.

Несмотря на то что Чимкент в начале 30-х годов прошлого столетия был относительно развит в экономическом и социальном плане, Южно-Казахстанская область была одной из самых бедных среди вошедших в состав КазССР. Промышленность находилась в зачаточном состоянии, не лучше положение в сельском хозяйстве. Под пахотой, выпасами и сенокосом было занято всего лишь 12% территории. Остальная земля не обрабатывалась. Среди коренного населения только 4% могли читать и писать.

Предстояло сделать очень многое, чтобы провести масштабные преобразования, изменившие край до неузнаваемости.

Энтузиазм, умноженный на труд

Энтузиазм, умноженный на трудВ историю Казахстана 30-е годы вошли особой вехой. И Южно-Казахстанская область в этом смысле не стала исключением. Было все: голод, трудовой энтузиазм, жажда знаний, репрессии… Но ничто не смогло сломить желание развиваться и двигаться вперед.

Индустриализация стала тем самым движителем, сыгравшим особую роль в преобразовании экономики и культуры Южного Казахстана.

Ко времени создания области уже было завершено строительство Туркестано-Сибирской железной дороги, железная дорога пришла в Чимкент. Большевики продолжили ее строительство. Комитет содействия строительству Турксиба возглавил Турар Рыскулов. 25 апреля 1930 года, на 17 месяцев раньше срока, строительство завершилось.

Туркестано-Сибирская железная дорога прошла по территории Арысского, Сайрамского, Тюлькубасского районов Южно-Казахстанской области, тем самым дав толчок их развитию. Основной задачей в промышленности становилось обеспечение ускоренного развития цветной металлургии, химической, каменно-угольной, нефтяной и строительной отраслей, а также местных сырьевых ресурсов.

За год до создания области, в 1931-м, началось строительство крупнейшего предприятия – Чимкентского свинцового завода. Одновременно сооружались Ачисайский, Кантагинский рудники, обогатительные фабрики, Чимкентская ТЭЦ, разрабатывались Ленгерские угольные шахты, строились новые ветки железной дороги, рабочие поселки. Кадры для новых производств готовили в открывающихся ремесленных училищах. В 1934 году открылся Чимкентский горно-металлургический техникум, а спустя несколько лет – Чимкентский индустриальный техникум строительных материалов.

28 марта 1932 года протоколом заседания президиума Южно-Казахстанского областного исполкома организуется сельскохозяйственная авиабаза Южного Казахстана с двумя летными отрядами для проведения авиационно-технических работ на территории Алма-Атинской, Джамбулской, Кызыл-Ординской и Южно-Казахстанской областей. Первым делом была создана авиагруппа для борьбы с саранчой, состоящая из полусотни самолетов ПО-2. Так что авиаторы тоже внесли свой вклад в развитие региона.

Под авиационную базу отвели 112,5 га рядом с городом. Сейчас на этом месте располагается центральная площадь имени Аль-Фараби. Уже через год авиаотряд начал заниматься перевозками пассажиров и почты.

В 1934 году Чимкентский свинцовый завод выдал свою первую продукцию. По мощности это было первое в Союзе и третье в мире предприятие. Здесь производили свинца в два раза больше, чем все действующие на тот момент свинцовые заводы Советского Союза.

В довоенном городе строились новые заводы и фабрики. В 1938–1942 годах сданы в эксплуатацию масложировой комбинат, чулочная и носочная фабрики, хлопкоочистительный и кирпичный заводы, расширились мощности свинцового завода, постепенно увеличившего выпуск свинца, сплава Доре, проката, повысилось извлечение свинца из сырья. Производство свинца высших марок возросло в два раза.

Статистика утверждает, что в 1940-м в промышленности Южного Казахстана трудились 28 544 человека. В годы войны промышленный потенциал Южного Казахстана заметно возрос. Сюда эвакуировали 26 промышленных предприятий, 14 из которых дислоцировались в Чимкенте: Воронежский завод пресс-автоматов, Харьковские чулочная и зеркальная фабрики, оборудование Подольского прокатно-литейного завода, химико-фармацевтический завод им. Свердлова из Киева, Московский алкалоидный завод, Кременчугская городская электростанция, швейная артель «Червонный проминь» из Харькова и другие.

В конце 1941 года на территории Чимкенсткого свинцового завода разместился прокатный цех Подольского свинцово-прокатного завода. Это сокращало перевозку металла в чушках, расширяло ассортимент продукции, повышало рентабельность завода.

Часть прибывших на юг предприятий разместилась в районах области. К примеру, стекольный завод – в совхозе «Куюк» Каратасского (Казыгуртского) района, оборудование тракторной мастерской – в Сайрамском районе, оборудование электростанции в Туркестанском, Краснополянская хлопкопрядильная фабрика – в хлопкосовхозе «Пахтаарал». В годы войны выдали свою первую продукцию маслоэкстракционный завод и завод пресс-автоматов, эвакуированный из Воронежа, значительно перевыполнив производственное задание.

В послевоенные годы промышленность региона продолжила развиваться: в 1947 году началось строительство в Чимкенте первого в Казахстане хлопчатобумажного комбината. Маслоэкстракционный завод был преобразован в масложировой комбинат, введены в строй новые цеха на чулочной фабрике и на заводе пресс-автоматов.

Так шаг за шагом из отсталого края с ярко выраженной земледельческо-животноводческой экономикой Южный Казахстан превращался в один из крупнейших индустриальных районов республики.

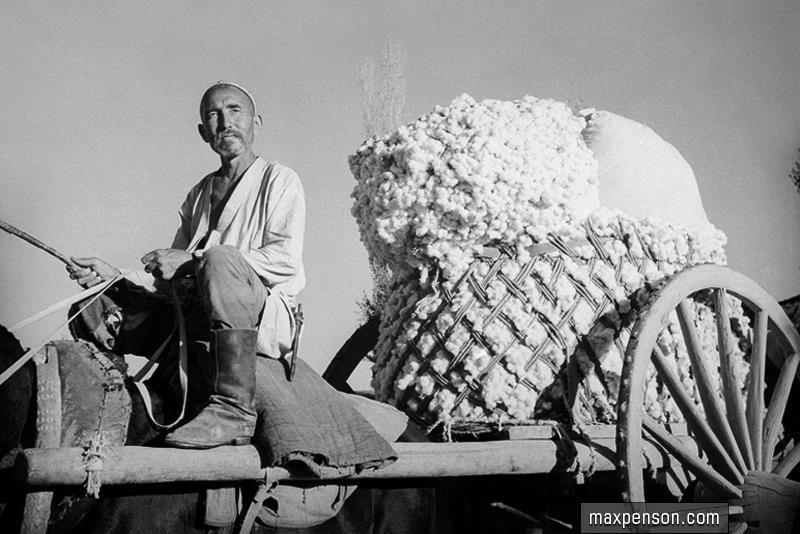

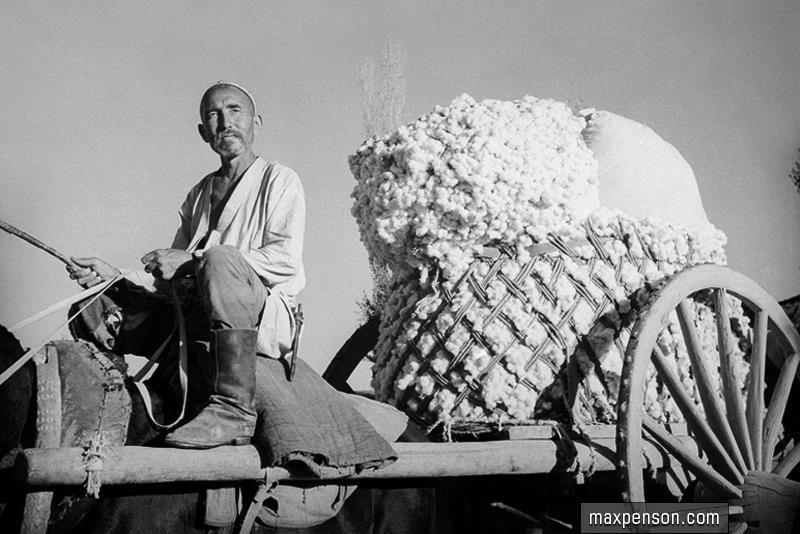

На момент образования области были созданы 5 МТС, хлопковые районы Сырдарьи получили 70 тракторов. Восстановлены вышедшие из строя и бездействующие оросительные системы и построены новые водохозяйственные сооружения, упорядочено водопользование, ускорено освоение новых земель под хлопок, повышена материальная заинтересованность хлопкоробов. Постепенно посевные площади хлопчатника были увеличены, заметно возросла и его урожайность на орошаемых землях.

В 1935 году в хлопкосеющих районах насчитывалось 25 машинотракторных станций, а в предвоенные годы уже 34. Одновременно с ростом числа МТС увеличился и тракторный парк: в 1940-м на полях работало 2 567 тракторов. Шесть хлопкоочистительных заводов позволяли переработать в год 65 587 тонн хлопка-волокна.

На землях Южного Казахстана развернулось строительство ирригационных сооружений в Сарыагашском, Чаяновском, Сайрамском районах. Наиболее крупным среди них стал Кировский канал, построенный в Голодной степи. Он начинается ниже Фархадской ГЭС на Сырдарье и заканчивается в районе Шардаринского водохранилища. Канал построен еще в 1913 году, а расширен и удлинен в 1939–1941 годах. Протяженность канала – 116 км, 45 км из которых проходят по территории Южного Казахстана.

Перемены как примета времени

Перемены как примета времениИндустриализация и развитие аграрной отрасли существенно изменили социальный облик региона. Уже в 1932 году в Чимкенте открыли первый драматический театр. Повсеместно стали появляться медицинские учреждения. Повысился уровень благосостояния людей, улучшилось состояние здоровья, увеличилась продолжительность жизни.

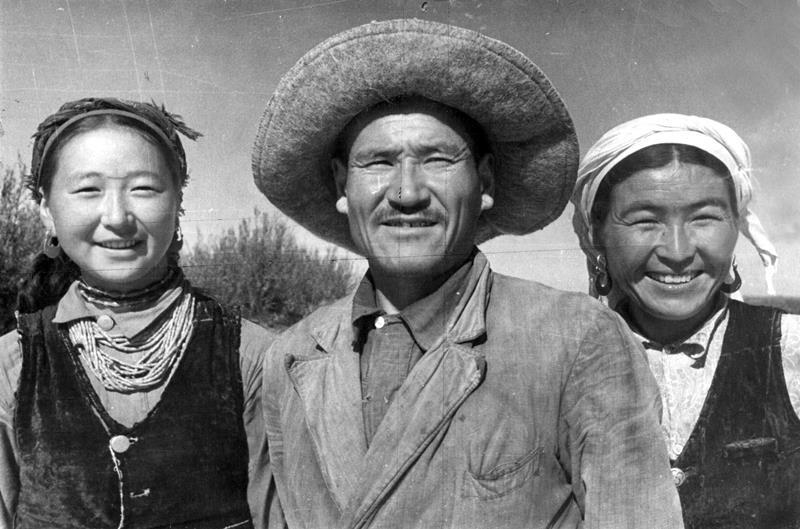

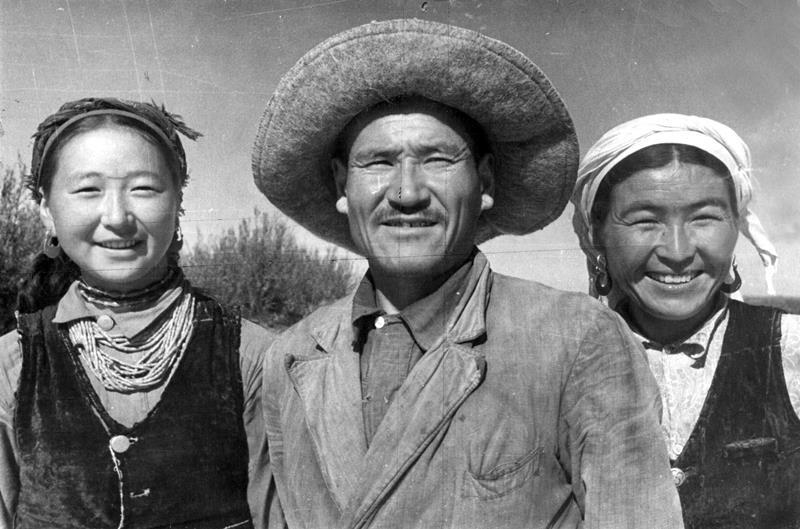

В регион этапировали спецпереселенцев – цвет русского и украинского народов, многие из которых имели востребованные профессии. Чуть позже, в годы политических репрессий и в послевоенное время, на юг были депортированы целые народы – корейцы, немцы, иранцы, азербайджанцы, карачаевцы, чеченцы и другие. Жителями региона стали многие яркие личности, оставившие заметный след в истории области.

Одним из них был Михаил Андреевич Быков. После окончания Томского университета его направили на работу в Казахстан. В Чимкенте он был старшим санитарным врачом, госсанинспектором, эпидемиологом, заведующим Пастеровской станцией.

В 1934 году ему доверили создать на базе городской санбаклаборатории первую санэпидстанцию. К порученному делу Михаил Андреевич отнесся весьма ответственно. Для начала проанализировал все аспекты городской среды, тем или иным образом сказывающиеся на санитарно-эпидемиологической ситуации города. Получилось солидное исследование, которое автор озаглавил «Климатические условия Чимкента и оздоровительные мероприятия микроклимата города».

Многие положения и выводы, которые сделал в своем труде Михаил Быков, не потеряли актуальность и поныне.

«В условиях Чимкента, климат которого характеризуется солнцепеком и пылью, зеленые насаждения, в отличие от городов средней полосы России, приобретают исключительно важное санитарно-гигиеническое значение. В Чимкенте зелень должна оградить жилища и пешеходов от пыльной солнечной инсоляции, улучшить микроклимат города и ликвидировать чрезмерную пыль, тогда как в городах средней полосы наряду с озеленением нужно дать возможность широко использовать благодатную солнечную радиацию.

В Чимкенте нет ни одного сквера, а за городом нет ни дачных мест и ни загородных парков или каких-либо озелененных мест общественного пользования. В городе есть только два общественных сада в самом центре, один из них называется парком для взрослых, а другой – детским», – читаем в записках Михаила Быкова, сохранившихся в архиве.

Осознанно привожу эту цитату в надежде, что ее прочитают современные руководители и задумаются, насколько важно озеленение для здоровья горожан.

Здравоохранение и образование во вновь образованной Южно-Казахстанской области создавались практически с нуля. На 1 января 1937 года в области имелись 1 224 начальные, 64 неполные средние и 4 средние школы. В них учились 169 225 детей, из них 70% – казахи. Функционировало 153 избы-читальни, 95 библиотек, 9 красных юрт, 106 красных уголков, 103 красные чайханы.

До 1927 года на юге не было ни одного детского сада. В первый же год создания области открылись три детских дошкольных учреждения на 120 мест. К 1939 году их было 8, там воспитывались 480 ребят, в том числе малыши ясельного возраста.

Не лучше обстояли дела и с медицинской помощью. Только в 1925 году в городе начали организовывать лечебно-профилактическую и медицинскую помощь. Ее отсутствие вкупе с арычным водоснабжением, знойным климатом и обилием мух сказывалось на распространении инфекций.

В детских садах и яслях врачей не было вообще, да и в самом городе остро ощущалась нехватка педиатров. В предвоенные годы даже областной центр стяжал недобрую славу города с очень высокой детской смертностью, не говоря об отдаленных аулах.

В 1932 году на территории Южно-Казахстанской области было 32 больницы на 895 коек, 26 врачебных амбулаторий и 84 фельдшерских пункта. Специалистов готовили в медицинском техникуме, открытом в 1930-м. Тогда в области отмечались массовые заболевания малярией, сыпным и брюшным тифом, корью, оспой. Так что основной деятельностью учреждений здравоохранения стала ликвидация очагов эпидемий.

Заболеваемость населения была настолько велика, что грозила срывом работы на предприятиях и в строительстве. Бюджет здравоохранения не соответствовал потребностям, материальное состояние лечебных учреждений было крайне низким. Не хватало врачей, больницы недостаточно снабжались продовольствием и часто оставались без топлива. В регион прибыли десятки дипломированных врачей из России и Украины, чтобы помочь справиться с болезнями и наладить медицинскую помощь.

Несмотря на трудности, медики проводили прививочные кампании. Для населения строились бани. Рабочих совхозов, промышленных предприятий, строек снабжали кипяченой и хлорированной водой. К пунктам общественного питания, пекарням предъявлялись строгие требования по соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Заболеваемость брюшным и сыпным тифом, оспой, малярией в основном снизилась только к 1935 году. Этот год стал переломным для медицины юга – на улучшение материальной базы здравоохранения в области было отпущено более 10 млн рублей.

В послевоенные годы основное внимание было сосредоточено на развитии всех видов специализированной медицинской помощи и приближении ее к населению. Важно было ликвидировать разрыв в медицинском обеспечении городских жителей и сельчан. За 10 послевоенных лет приблизительно в два раза увеличилось количество лечебных учреждений и больничных коек, созданных в основном в сельской местности. Только в 1950-м открыли областной противотуберкулезный диспансер на 100 коек, областную больницу на 175 коек. В Южном Казахстане стало 19 районных больниц, 50 сельских врачебных участков.

Руководители тех лет старались финансировать объекты социальной инфраструктуры и даже кое-что выкроить на культуру и организацию досуга граждан. Стоит ли говорить, что на это требовались колоссальные ассигнования.

В 1937 году в областном центре заложили парк культуры и отдыха. Он сразу же стал любимым местом отдыха горожан. Практически круглый год в выходные дни здесь играл духовой оркестр, звуки которого были слышны окрест. Кроме театра, танцев под духовую музыку, жители города в свободное время посещали кинотеатр.

…Это лишь часть цифр и фактов, свидетельствующих о богатой биографии Южно-Казахстанской области уже в первое десятилетие ее создания. История же региона уходит корнями в древность. Ее изучение получило новый импульс после того, как почти четыре года назад область стала называться Туркестанской, а административным центром стал город Туркестан.