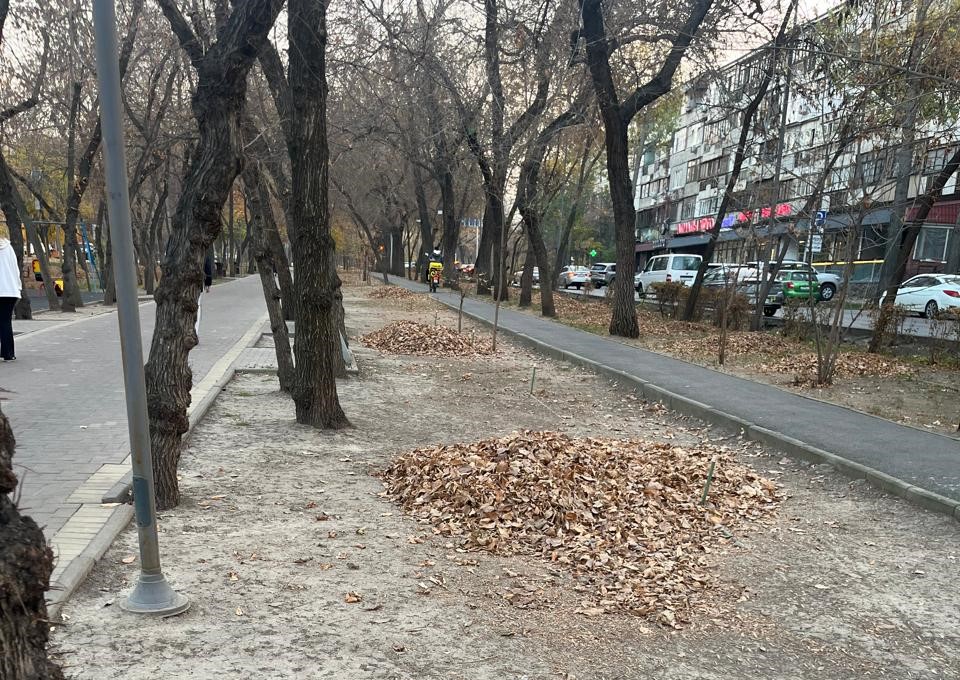

Каждую осень мы наблюдаем одну и ту же картину: в скверах и парках работники коммунальных служб с усердием сметают сухие листья в большие кучи, транспортируют их в большегрузные машины и вывозят. Довольно затратный труд, требующий немалых усилий и материальных затрат.

Меж тем во многих городах мира отказались от этой практики. Так надо ли убирать опавшие листья? С таким вопросом я обратилась к профессору НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Оспанова Фариде Козыбаевой. По словам ученой, посвятившей более полувека вопросам охраны почв, восстановлению нарушенных земель, рекультивации, исследованию загрязнений и разрушению почвенного покрова, этого делать как раз нельзя.

– Листья – одеяло для земли. Их следует убирать только там, где ходят люди и ездит транспорт. В остальных зонах они нужны. Под листвой живут миллиарды существ, которые делают почву живой, превращая опад в питательные вещества для растений. Опавшие листья – это начало нового цикла жизни, а не мусор, который нужно собирать и вывозить, – считает профессор.

Среди чиновников же укоренилось мнение, что под листьями скапливаются бактерии, которые вредят весной деревьям. Профессор парирует: надо обрабатывать биологическими препаратами именно деревья, а не бороться с листвой.

В Алматы все чаще говорят о проблемах экологии, но редко о почве. Между тем именно она является основой всей живой среды, той невидимой тканью, на которой держится жизнь города.

Почва страдает прежде всего от того, что ее перестали воспринимать как живое тело природы. Все чаще землю закрывают камнем, плиткой, брусчаткой. А ведь во всем мире сейчас, наоборот, стараются увеличивать впитывающую поверхность, чтобы вода свободно проникала вглубь.

В мегаполисе многие годы строили различные системы автоматического полива, на что выделялись огромные средства из бюджета. К сожалению, многие быстро выходили из строя.

Несколько лет назад в сквере Ганди и на проспекте Гагарина обустроили наземную систему полива, проложив металлические трубы с форсунками для полива. Посеяли клевер. Ежедневный водный душ оживил пространство вокруг, и в первый год все пространство покрылось густым зеленым ковром. Однако с каждым годом растений становилось все меньше, а в этом году, даже несмотря на интенсивный полив, везде оказалась голая земля.

– В начале осени можно было наблюдать глинистый «такыр», который, казалось бы, возникает из-за засухи. А тут наоборот – поливали каждый день, не давая земле подышать. Полив тоже должен быть разумным. В парках и скверах воду подают чрезмерно, часто не по норме и без учета структуры грунта. В результате на поверхности образуются плотные корки, почва перестает впитывать влагу и постепенно теряет структуру, – объясняет ученый. – Это все равно что кормить человека одной и той же пищей без меры, когда даже полезное может стать ядом.

Профессор утверждает, что почву нельзя рассматривать отдельно от растения. Это единый живой организм. Растение дышит почвой, а почва живет благодаря растению. Все в природе взаимосвязано: стоит разрушить одно звено, и рушится вся цепь жизни.

Почва – целая экосистема. В ней живут черви, жуки, микробы, грибки: именно они создают каналы, по которым проходит воздух и вода, регулируют температуру, перерабатывают органику, высвобождают азот, фосфор, калий. Разрушая этот мир, человек разрушает основу жизни.

Фарида Есенкожановна напомнила, что Алматы издавна славился плодородной землей. Сегодня же под ногами все чаще не грунт, а брусчатка и асфальт. Увы, в мегаполисе практически не осталось естественных почв, питающих его зеленые «легкие». Можно сказать, вся городская территория – это сплошной слой антропогенных насыпей и перекопов.

В науке даже появился новый термин – урбанизированные агроземы. Это гибрид природного и техногенного слоев, в котором природные процессы уже не работают. Повсеместное мощение тротуаров и скверов лишает почву возможности дышать, она перестает испарять влагу и теряет связь с атмосферой. Под брусчаткой погибают миллионы живых организмов, участвующих в почвообразовании.

Ученый полагает, что коммерческий интерес не должен побеждать здравый смысл. Вместо новой брусчатки и декоративных фонарей стоило бы направить средства на восстановление плодородия земли. Использовать органо-минеральные удобрения, применять биологические препараты для защиты деревьев.

– Согласно проведенным мной в ВКО экспериментальным опытам для восстановления 45 сантиметров почвенного покрова требуется около тысячи лет. Там, где растительность бедная, процесс идет еще медленнее, – отмечает Фарида Козыбаева.