Семейчанин смог совершить побег из немецкого лагеря и продолжить боевой путь в партизанском отряде

Так началась война

Документы и фотографии Константина Павловича Вахнина были переданы на хранение в государственный архив области Абай. Сейчас благодаря им мы можем узнать подлинную историю тех трагических дней.

Он родился в 1908 году в Семипалатинске. Трудовую деятельность начал механизатором, затем преподавал в Семипалатинском сельскохозяйственном техникуме. Его воспоминания – как хорошая и увлекательная книга, от чтения которой невозможно оторваться. Окунаясь в них, понимаешь, насколько трудно далась победа.

Война застала Константина Павловича на двухмесячных курсах военной подготовки партийных работников в селе Марьино Курской области. «22 июня 1941 года. Последние экзамены. В классе заседает экзаменационная комиссия, на поляне перед учебным корпусом в ожидании вызова разместились курсанты. Внезапно мы услышали нарастающий вой сирены. Из динамика раздается уведомление местного радио об ожидании чрезвычайного сообщения из Москвы. Ждем. Первая фраза Молотова... Война! Минута растерянности, в глазах у всех – тысяча вопросов», – вспоминал ветеран.

Через несколько часов на открытой площадке перед курсантами зачитали приказ о мобилизации. Надежды побывать дома рухнули. Вахнин получил назначение в город Ливны Орловской области, в формирующуюся 278-ю стрелковую дивизию командиром автобатальона.

Как вспоминал Вахнин, в его сознание война вписывалась постепенно. Еще по дороге в Ливны он видел почти на каждой станции проводы мобилизованных, когда тронувшийся поезд рвал последние объятия и рукопожатия, рыдания, причитания и тихие слезы, безысходную тоску и отчаяние в глазах провожающих. На подходе к Брянску их эшелон был остановлен, так как станцию бомбили. На темном небе поднималось зарево, при каждом новом взрыве – всплески огня, далекий рокот зениток, вой самолетов.

После недельного пребывания в Брянске был получен приказ выходить на передовую, чтобы занять полосу обороны где-то на Десне. Началась переброска полков. На указанной линии обороны никаких укреплений не было, полки с марша вступали в бой. Несмотря на это, на участке 278-й стрелковой дивизии противник был остановлен. Но бои продолжались, транспорт заполнялся ранеными, их отвозили в тыл. Потери увеличивались. Полетели первые похоронки. Так началась для Константина Вахнина война.

Окружение и плен

Немцы продолжали атаковать. Неся каждодневные потери, дивизия, превратившаяся в разрозненные воинские соединения, была вынуждена начать отступление в сторону леса. Рота Константина Павловича насчитывала лишь половину бойцов. Через три дня прекратилась связь со штабом дивизии, брички, отправленные за боеприпасами, вернулись пустыми. Причина молчания советских минометов стала ясна – дивизия попала в окружение.

«Утром, как только рассеялся туман пасмурного дня, на нас обрушился шквал минометного огня, на левом фланге наших позиций появились немцы. Я был ранен. Боеприпасов не было, я дал приказ на отход в глубь леса. С двумя бойцами продолжил движение на восток, в надежде на выход из окружения. Тяжелыми были дни скитаний, особенно морально. Нечастыми были выходы на дороги и к незнакомым редким селениям, где оставшимися жителями были испуганные женщины и дети. Вскоре мы встретились с небольшой группой бойцов нашей 278-й стрелковой дивизии и примкнули к ним», – вспоминал ветеран.

14 октября 1941 года солдаты подошли к небольшому производственному комплексу торфяных разработок. Решили сделать остановку, погреться, обсушиться в хатах. После полудня из осторожности ушли за село, его же уговорили отдохнуть в одной из хат, перевязать рану. От запаха печеной картошки, тепла от топившейся печи Константина Павловича разморило, и он задремал. Вдруг почувствовал боль в плече от ударов, услышал чей-то крик. С трудом открыв глаза, увидел стоявших перед ним немцев. Они пинками вытолкнули его из хаты и приказали идти. Оказавшись в толпе других, понял, что его взяли в плен.

Их погнали в Брянск. Вошли в широкий обнесенный стеной заводской двор, вероятно, для хранения сельхозмашин, с большими складскими помещениями. Переночевали на грязном и холодном полу, утром пленных погнали на вокзал, где уже собралась толпа. Началась погрузка в вагоны. Немцы педантично отсчитывали по сто человек в вагон. Могли только стоять, прижавшись почти вплотную друг к другу. Спасало то, что первые перегоны не были долгими, чередовались пересадками, и даже кормили. Тяжелым оказался последний перегон до станции Алитус (Литва). Длился он трое суток, и только один раз за это время в вагон был закинут вареный картофель, который достался немногим.

Лагерь, обнесенный колючей проволокой, располагался на территории военного городка. В нем было много жилых помещений, по периметру – высокие сторожевые вышки.

«Наше место можно было назвать «лагерем в лагере»: оно имело второе ограждение в виде трех больших бывших армейских конюшен, превращенных в бараки. Земляной пол без какой-либо подстилки, маленькие запыленные окна, заколоченные двери, кроме одной», – писал Константин Вахнин.

Обслуживались бараки полицейскими из числа военнопленных, согласившихся сотрудничать с немцами. Они жили в отдельном помещении и питались в своей столовой. Немцы в бараки солдат не входили и в общение с ними не вступали.

С первых же дней в лагере начали бушевать тиф и желудочные болезни. Медицинскую помощь пленным не оказывали, только санитары изредка опрыскивали чем-то внешнюю сторону ограждения. Полицейские, заходя во двор, никого близко к себе не подпускали, боясь заразиться. В каждый барак были помещены по три тысячи человек. День начинался с пронзительного свистка полицая – это означало, что нужно приступать к выносу из бараков умерших.

Мучения военнопленных, на языке немцев называемые карантином, продолжались более четырех месяцев. Выжили по одному пленному из каждых десяти – те, кто был покрепче и здоровьем, и духом. Но и выжившие были очень ослаблены, выглядели, как скелеты, обтянутые почерневшей кожей.

Однажды пленных выгнали из барака во двор, отобрали явно больных и слабых, остальных перевели в обычный жилой дом, бывший ранее общежитием для военнослужащих. Условия проживания улучшились, за питанием стали ходить в общие кухни, норма пищи увеличилась, в баланде стали иногда появляться куски мяса – это была выбракованная или протухшая конина.

Постелью теперь служил не земляной, а деревянный пол, в комнате размещались по четыре-пять человек, а главное – пленные могли дышать свежим воздухом и перемещаться по территории лагеря, общаться с прочим населением, получать информацию о происходящем в мире.

Узнали, что в определенные часы весь лагерь превращался в своего рода рынок, где все продавалось и покупалось, а точнее обменивалось. Предметами торговли были одежда, продукты питания, табак, спички и многое другое, запрещенное администрацией лагеря. Иногда появлялись деньги – немецкие марки.

Через несколько дней началась санитарная обработка – помывка, стрижка, стирка и прожарка одежды. Почувствовать на своем теле горячую воду было несравненным блаженством. Прошло еще около недели, пленных стали выводить группами на работу внутри лагеря. Квалифицированная часть группы, в которой был Константин Вахнин, распределилась по мастерским: сапожной, столярной, портняжной – для обслуживания потребностей лагеря. Друг Вахнина Костя Булатов определился в сапожную мастерскую, а он сам находился в числе чернорабочих, что обернулось впоследствии для него спасением.

По всем признакам было видно, что Алитусский лагерь был превращен в резерв рабочей силы для обслуживания военных и гражданских – строительных, дорожных, сельскохозяйственных – работ в регионе. Практиковалась передача пленных под поручительство и оплату отдельным крестьянам наподобие продажи рабов, хотя жилось им у крестьян неплохо. Вот почему был такой жесткий карантин с выживанием немногих.

Решился на побег

Лагерная жизнь шла своим чередом. Теплыми апрельскими днями пленных группами стали выводить на работы под конвоем за пределы лагеря. К этому времени Константин Вахнин физически немного окреп и на будущее стал смотреть с надеждой.

Люди за колючей проволокой жили своей жизнью. Город Алитус был небольшим, местное население хорошо относилось к пленным, приносили продукты. Некоторые солдаты снисходительно позволяли их принимать, предварительно отобрав себе самое лучшее.

Восстанавливая силы, все больше знакомясь с обстановкой за пределами лагеря, Константин Павлович стал строить план побега. Своим решением он поделился только с другом Костей Булатовым. Тот пытался отговаривать, ссылаясь на риск, но поняв решительность товарища, перестал.

«Неожиданное обстоятельство сыграло мне на руку. Нашу группу поставили на работу далеко от города, в лес. Там копали какие-то траншеи. Условия для нас были самые невыгодные: увозили и привозили на машинах, обед доставляли на место, с населением общения не было. Все было против нас, но не против меня. Наконец время настало, откладывать было нельзя: могли изменить место работы, я мог потерять удобные условия для побега», – вспоминал ветеран.

Погружали и сгружали пленных из машин не считая. Конвой был один и тот же и со временем потерял бдительность, что было нашему герою только на руку.

Утром 5 мая сослался на расстройство желудка, что нередко случалось у пленных, питавшихся скудно. Это якобы заставляло его часто «бегать до ветру». Когда внимание конвоира ослабло, Вахнин осторожно, шаг за шагом стал уходить в глубь леса.

И вот он ушел, он на свободе, внутри все дрожит от восторга! Но отрезвляла мысль: «Надолго ли?» Информация, ориентирующая его на местности, была ничтожно мала. Был лишь вариант переправы на правый берег реки Неман, в район малоземельных крестьян. Вахнин начал осторожно пробираться вдоль реки, он не был уверен, что хватит сил плыть. К вечеру заметил на берегу лодку и, перебравшись-таки на другой берег, еще три дня блуждал, голодный, замерзая от холода. К вечеру третьего дня набрел на чей-то сарай, обессиленно зарылся в солому и уснул.

«Дорогим товарищам-бойцам»

Утром в щель в стене стал наблюдать за хозяином усадьбы. Инстинктивно проникся к нему доверием, да и желудок прибавлял решимости. Тем же ходом вылез из сарая, зашел со стороны дороги и подошел к воротам. Первая мысль – попросить хлеба и только. Хозяин, подходя к воротам, внимательно его оглядывал. «Пленный?» – спросил он по-русски. По одежде и виду догадаться было не трудно. Пришлось сознаться. «Заходи!»

«Будь что будет», – подумал Вахнин. В этот момент вышла хозяйка с горбушкой хлеба и куском сала. Константин Павлович, поклонившись, взял еду и собрался уходить. Но его остановил хозяин, сказав, что идти днем опасно, и отвел в сарай поспать.

«Вечером меня разбудил хозяин, пригласил на ужин. Ужинали в кругу семьи – муж, жена и двое детей. Когда совсем стемнело, хозяин посадил меня на бричку, сказав, что везет к хорошему человеку. Я стал жить у другого хозяина, работал по хозяйству, как все члены его семьи. Был сыт, мылся в бане, переоделся в гражданскую одежду. В какое-то время почувствовал, что стал привлекать чье-то внимание, кто-то следил за моим поведением, душевным состоянием. И вот однажды хозяин сказал, что со мной хотят поговорить. По характеру состоявшейся продолжительной беседы я догадался, что трое моих собеседников – представители подпольной партийной организации, поэтому подробно рассказал им о себе», – вспоминал Константин Вахнин.

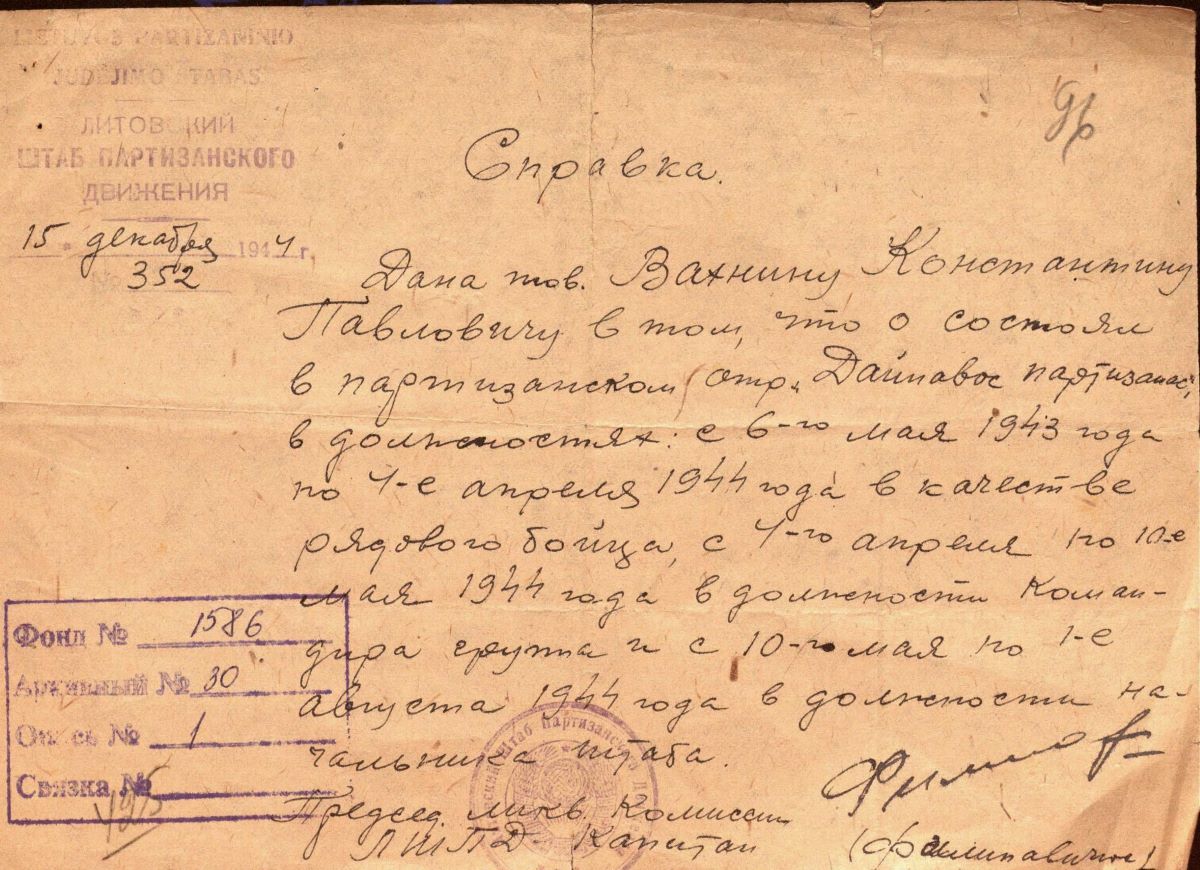

Так он стал членом подпольной организации, а позже, когда в конце 1943 года в Литве начали образовываться партизанские отряды, вступил в отряд «Дайнавос партизанос» из бывших военнопленных. В мае 1944-го был назначен начальником штаба отряда. Партизаны уничтожили три моста, подорвали немецкий склад с боеприпасами, повредили несколько километров телефонной и телеграфной линий, распространяли листовки, информировали население о победах Красной армии.

В районе действия партизанского отряда самолеты сбрасывали груз на парашютах. Это всегда было для партизан радостным событием. В мешках обычно было оружие, боеприпасы, взрывчатка, медикаменты. И еще посылки из тыла, прибавляющие в моральном отношении сил не меньше, чем оружие. С надписями «Действующей армии», «Дорогим товарищам-бойцам», «Нашим защитникам», «Любимым сынам Родины».

Хорошо запомнил Константин Павлович маленькую посылку, в ней лежала пара теплого белья, три пачки папирос и несколько «ирисок». На тетрадном листке крупными неровными буквами было написано: «Милый папа, посылаю тебе конфетки. Я окончила первый класс и слушаюсь маму. Приезжай скорее». Здесь же приписка: «Мой муж в числе пропавших без вести, не хочется верить, что погиб. Дочка этого не знает, шлет отцу гостинцы, и ждет, ждет...»

В июле 1944-го при форсировании 11-й армией реки Неман партизанский отряд держал оборону участка реки, где должен был высадиться советский десант. Задача была успешно выполнена. После освобождения города Алитус от фашистов отряд «Дайнавос партизанос» был расформирован. Для дальнейшего прохождения службы Константин Вахнин был направлен в 12-й отдельный полк резерва офицерского состава, дислоцировавшийся в районе Вильнюса. После тщательной спецпроверки он был восстановлен в офицерском звании. В декабре 1945 года вернулся домой в звании старшего лейтенанта.